| Gibt es schon lange und ist nichts neues. Wollte schon immer solche Nahfeld Sonden für magnetisches und elektrisches Feld kaufen oder selber bauen. Gebraucht werden sie selten angeboten und wenn dann oft nur in Übersee - es gibt selten gebrauchtes am heimischen Markt. Kaufen, ist eine Preisfrage, Qualität kostet Geld, dafür gibt es dann aber auch einen Handgriff, ein Kalibrierprotokoll, eine Verpackung, eine Anleitung und eine mitgelieferte Rechnung. Brauche ich alles nicht, Kenntnisse zur absoluten Feldstärke und dem Frequenzgang benötige ich auch nicht, daher ist ein Selbermachen eine mögliche Alternative. Möchte lediglich sehen welche Frequenzbereiche und Signalformen an Bauteilen und Leiterbahnen abgestrahlt werden. Im Internet finden sich zahlreiche Anleitungen wie die Sonden prinzipiell aufgebaut sind, manche Anleitungen sind gut, manche weniger. Nachdem man mehrere gelesen hat und sich den "Mittelwert" der Informationen gebildet hat sind die wesentlichen Informationen zusammengetragen. Die theoretischen Werke über die Funktionsweisen der Nahfeldsonden sind auch an verschiedenen Quellen auffindbar. Eine schöne Bauanleitung, die den Sondenbau erklärt, findet sich bei Marc M. auf seiner Webseite: http://www.bymm.de/documents/40/Nahfeldsonden_fuer_Hobby_V1_3.pdf Ich kann mir daher Anleitungen zum Sondenbau ersparen, seht bei ihm nach wie es geht. Marc hatte mir über Jahre hinweg immer Berichte von den Reparaturen seiner Test Equipment Geräte zugesandt, es ist eine gute Gelegenheit mich dafür nochmals herzlich zu bedanken. In der Zwischenzweit hat er die letzten Jahre eine eigene Webseite: http://bymm.de/ erstellt, in der er seine vielen Arbeiten eingestellt hat. Das freut mich sehr und ist sinnvoll, er kann dadurch leicht jederzeit Änderungen durchführen und Neues vorstellen. Mein Dank gilt auch dem Funkamateur Klaus M., der mir diesen Artikel von Marc zugesendet hat, was mich dann letztendlich ermunterte etwas aufzubauen. |

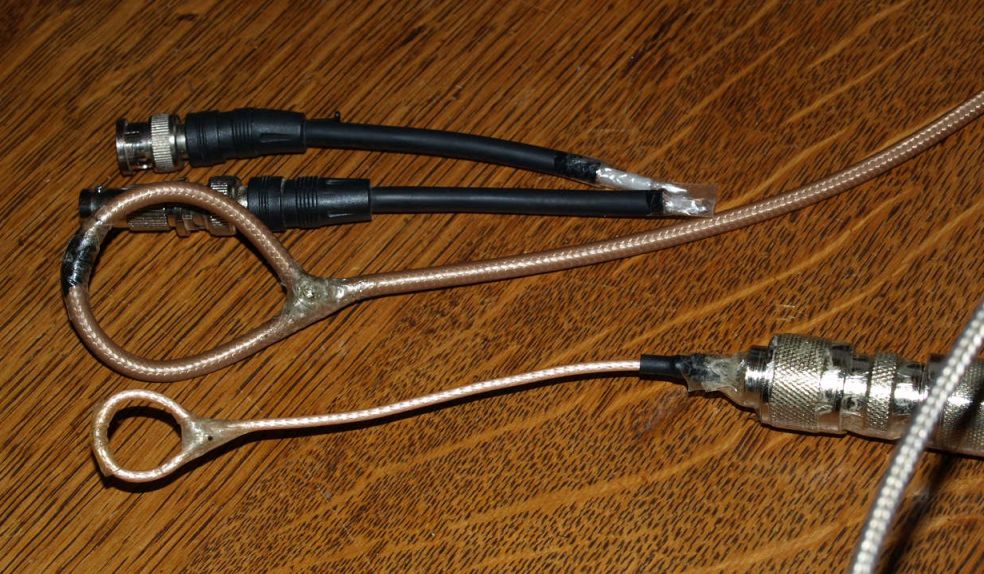

Die ersten Sondenals erstes sucht man sich heimisches Material zusammen und stellt fest, dass noch ein paar Coaxial Kabelstücke zu finden sind, an denen an einer Seite kein Stecker mehr dran ist - ideal für Experimente.Gleichzeitig hält man auch einen hochwertigen 40cm N-N semi-rigid Verbinder in den Händen und fragt sich wirklich: soll ich den wirklich zerschneiden? Ein innerer Kampf und ein Für und Wider entbrennen: "ich brauche das Teil selten, besser gesagt fast nie - hau es durch". "das Teil ist von bester Qualität, wäre schade - so gut müssen die Rohmaterialien für die Sonde doch gar nicht sein". "gibt es auch gebraucht relativ preiswert zu kaufen". "für die ersten Sonden tut es auch ein normales Coaxial Kabel, um erst mal ein Gefühl für die an der Sonde entstehenden Spannungen zu bekommen". |

|

ganz oben, zwei E-Feld Sonden, 6mm und 10mm offener Leiter aus 75Ohm (ungeeignet) Coaxial Leitungen. Dies waren billigste Ramsch Kabel, die nehme ich oft um damit z.B. geschirmt DC Versorgungsspannungen zwischen Elektronik Aufbauten zu verlegen. ca. 40mm H-Feld Sonde aus hochwertigem Coaxial Kabel, PTFE Dieelektrikum, versilberter Cu-Innenleiter. Ein Ende vergolderter SMA, das andere war offen. ca. 15mm H-Feld Sonde aus minderwertigem Material (vom Weiter-Weg-Kontinent), das war ein Adapter von N auf SMA (reverse polarity). SMA-reverse-polarity hatte ich noch nie gebraucht - endlich eine Verwendung für dieses Kabel, das lag schon ewig ungenutzt herum. Die Lötstellen an der zusammengelöteten Schleife sind natürlich gut zu isolieren. Habe hierfür UV-Klebstoff und transparentes Klebeband genommen. Das Klebeband (gekauft im Transformator und Magnetkern-Handel) hat einen Kautschuk Klebstoff, der klebt ausgezeichnet, das Band lässt sich auch wunderbar spannen und ziehen. Nicht zu vergleichen mit handelsüblichem Haushaltsklebeband. Ich habe die offenen Stellen gleich sofort schon vor dem ersten Ausprobieren vernünftig ausreichend isoliert. Wenn man das nicht gleich und sofort tut, besteht die Gefahr, dass man schon in Schaltungen messen möchte mit dem Hintergedanken: "isolieren kann ich noch später", sowas geht im Eifer der Arbeit schneller schief als einem Recht ist - beim Berühren entsprechender Potentiale Gefahr für Leib und besonders natürlich auch für die empfindlichen Spektrum Analyzer Eingänge. Auch die N-Stecker sind mit Isolierband zumindest mal grob geschützt. Der Ärger mit offener Isolation ist zu vermeiden. Messungen am Spektrum Analyzer |

|

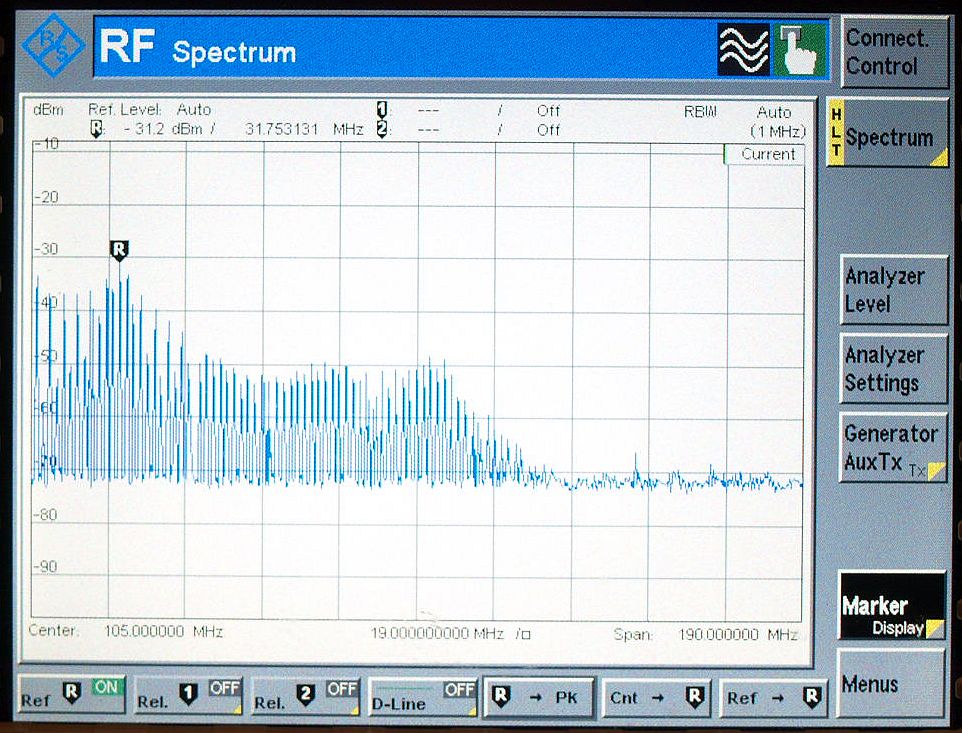

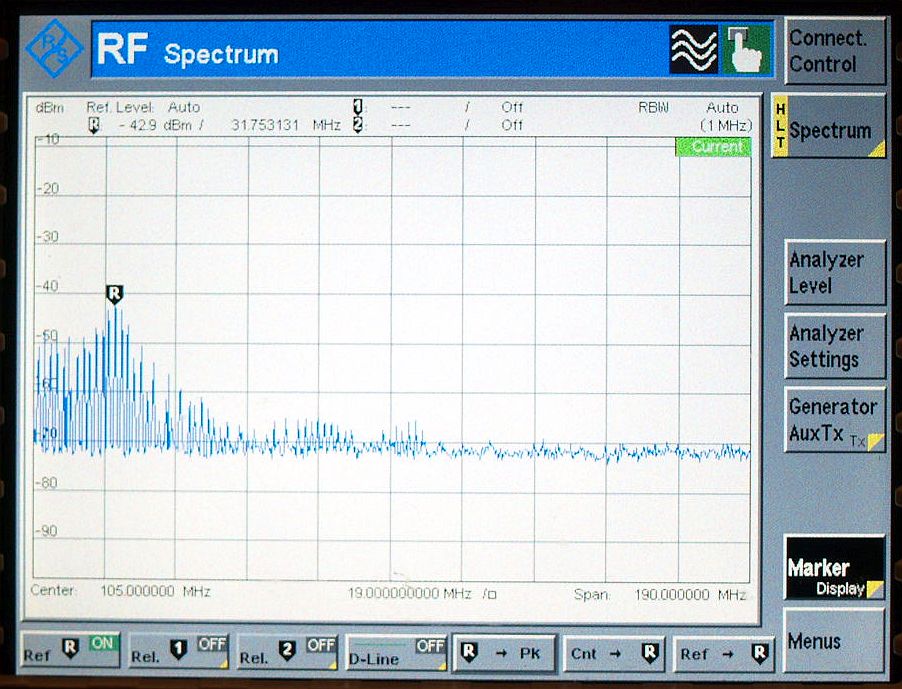

Durch die größere Fläche der 40mm Windung entsteht ein höheres

Messsignal. Die größere Windung erlaubt das Messen von kleineren

Signalen. Der Nachteil der höheren Empfindlichkeit liegt in der

größeren Geometrie, mit der großen Windung ist es schwieriger den

genauen Ort der Strahlung ausfindig zu machen, um präziser die

Position zu finden ist die kleinere Windung geeigneter. Oberhalb von 100 MHz waren bei diesem Versuch keine Signale mehr zu sehen. Solche eine Sonde sollte (bei gutem Coaxkabel) eine Größenordnung von mehreren Hundert MHz erreichen. Ganz kleine Loch-Durchmesser erreichen mehrere GHz. Die Ausgangsleistung steigt im doppelt logarithmischen Koordinatensystem mit 20dB/Dekade linear über die Signalfrequenz an. Bei der oberen Resonanzfrequenz nimmt die Ausgangsleistung nicht mehr zu, sie geht zurück. Im Prinzip ist die H-Feldsonde ein Gebilde aus einer 50 Ohm Leitung, das gespeist wird aus einer einzelnen Transformatorwicklung. Mehrere Wicklungen wären auch möglich und erhöhen die Empfindlichkeit, reduziert jedoch (vermutlich) die Bandbreite mit dem Faktor n² der Anzahl der Windungen. Eine runde Windung ist optimal, da die Kreisgeometrie mit der geringsten Leitungslänge die meiste magnetische Fläche einschließen kann. Für kleinste Lochdurchmesser und kleine Messsignale ist ein low-noise Breitbandverstärker sicherlich ein gute zusätzliche Option. |

|

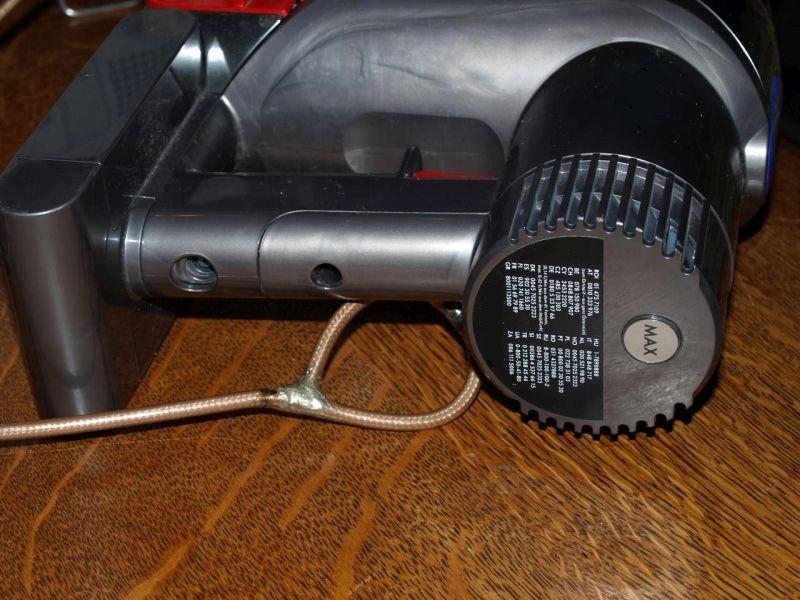

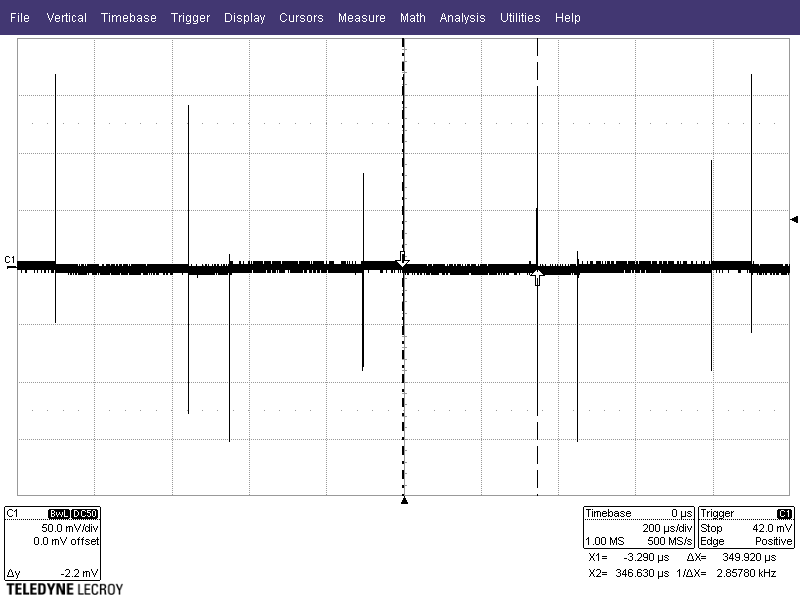

Das Messen an verschiedenen Objekten, sei es nun am diesem

Haushaltsgerät, an verschiedenen Steckernetzteilen und

Elektronikschaltungen macht damit richtig Spaß, die Positionen der

stärksten Magnet Felder zu suchen. Im Nahfeld nimmt die magnetische

Feldstärke quadratisch mit der Enfernung von der Quelle ab. Die kleinen E-Feld Sonden hingegen finden ideal auf Leiterplatten ganz gezielt z.B. Felder auf Leiterbahnen. Der Selbstbau ist letztendlich eine Frage der Mechanik, wie klein man das ganze bauen kann. Dass bei einer Sonde, die Qualität der Materialien von Bedeutung ist versteht sich von selbst. Messungen am OszilloskopOszilloskop, 50 Ohm Input, Bandbreite 3GHz, reduziert auf 200MHz (war völlig ausreichend für dieses Testsignal) |

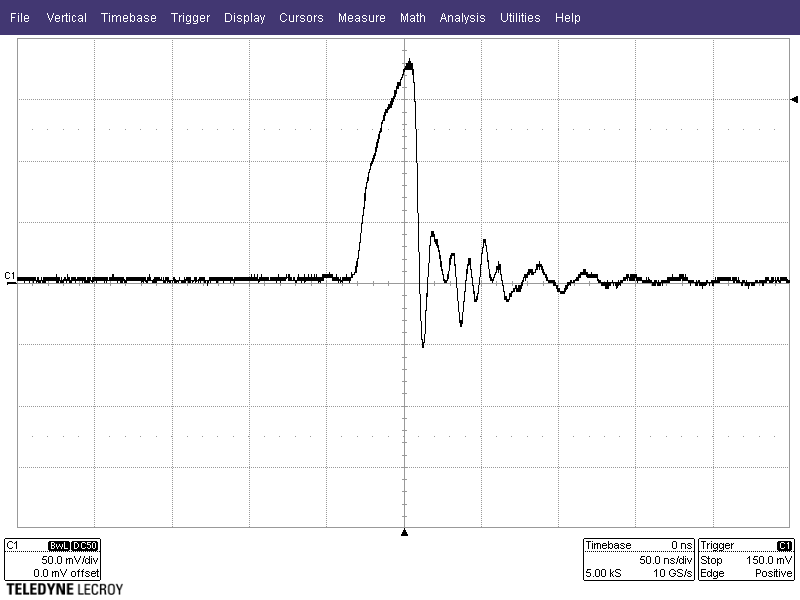

|

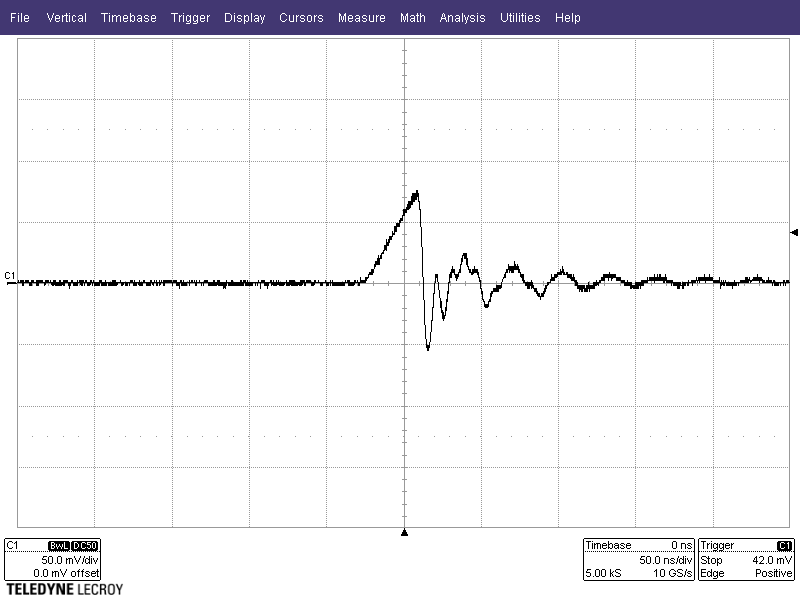

|

| 40mm Sonde |

15mm Sonde |

| Messung an etwa gleicher Sensorposition an der gezeigten empfindlichsten Position. Die beiden Signale sind unterschiedlich in der Amplitude, jedoch ähnlich im Verlauf. Sonden liefern ausreichend Spannung für den direkten Betrieb an 50 Ohm. |

.

.