Ganz oben sitzt

das Prozessorboard.

Das ist typische 80er Jahre Technik, eine 6802 CPU, S-RAM, EPROM, GPIB

Chip, TTL Chips für die internen Busse, Adressdecoder usw.

Links unten der INTERSIL Chip ist der Keyboard und LED Controller.

Das hier ist eine neuere Version des CPU Boards, gebaut Ende 1988. Ich kenne auch ältere Boards mit 6 EPROM Chips und 2 SRAMS. Zudem gibt es auch welche mit NiCd Akkus statt der Lithium-Batterie unten rechts. Die Batterie ist zum Erhalt der letzten Einstellungen nötig und versorgt das S-RAM im ausgeschalteten Zustand. Die Lithiumzelle ist ein Standard-Typ, der problemlos im Fachandel zu bekommen ist. Die Zelle in meinem Gerät ist noch original und hat auch nach 20 Jahren noch die volle Spannung. Sie zeigt zudem keinerlei Korrosion. Ich werde sie trotzdem demnächst ersetzen. Es gibt auch Varianten des Boards mit NiCd Akkus, diese sind sehr problematisch und neigen zum Auslaufen. Besitzer eines 8116A sollten unbedingt mal einen Blick in das Gerät werfen und die Speicherzellen überprüfen. Ein auslaufender Akku kann hier verheerende Schäden anrichten!

Das hier ist eine neuere Version des CPU Boards, gebaut Ende 1988. Ich kenne auch ältere Boards mit 6 EPROM Chips und 2 SRAMS. Zudem gibt es auch welche mit NiCd Akkus statt der Lithium-Batterie unten rechts. Die Batterie ist zum Erhalt der letzten Einstellungen nötig und versorgt das S-RAM im ausgeschalteten Zustand. Die Lithiumzelle ist ein Standard-Typ, der problemlos im Fachandel zu bekommen ist. Die Zelle in meinem Gerät ist noch original und hat auch nach 20 Jahren noch die volle Spannung. Sie zeigt zudem keinerlei Korrosion. Ich werde sie trotzdem demnächst ersetzen. Es gibt auch Varianten des Boards mit NiCd Akkus, diese sind sehr problematisch und neigen zum Auslaufen. Besitzer eines 8116A sollten unbedingt mal einen Blick in das Gerät werfen und die Speicherzellen überprüfen. Ein auslaufender Akku kann hier verheerende Schäden anrichten!

In der Mitte sitzt

unter einem Abschirmblech (zum Fotografieren entfernt) das

Interfaceboard. Es ist die Schnittstelle zwischen Prozessorboard und

Analogboard. Darauf befinden sich jede Menge D/A Wandler, welche die

Steuerspannungen und Ströme für die VCAs, VCOs und

Impulsbreitenschaltungen liefern. Die zahlreichen Potis auf der rechten

Seite dienen zum Timingabgleich der VCOs und der Impulsbreiten.

Ganz unten das

Mainboard. Rechts die Stromversorgung, in der Mitte die Signalerzeugung

und links unten die Endstufe. Weitere Details zum Mainboard weiter

unten.

Nach dem Zusammenbau der spannende Moment, das erste Einschalten.

Der

Lüfter lief an, ansonsten passierte nichts. Die Anzeigen

blieben dunkel, am Ausgang lag nichts an. Die Leistungsaufnahme war mit

ca. 10 Watt viel zu gering. Eine erste Messung auf dem Prozessorboard

zeigte sofort, das die 5V für die Digitalversorgung fehlt.

Eine Überprüfung des Netzteils zeigte, dass die +/-

24V vorhanden sind, ebenfalls die -15V. +15V und +/-5V analog und 5V

Digital fehlten. Die 5V Spannungen werden mittels OpAmp und diskreten

Längstransistoren geregelt, die 24V und 15V mittels LM317 und

LM337 Reglern. Durch die fehlenden +15V fehlt auch den Regler-OpAmps

die positive Versorgung, somit können die 5V Spannungen nicht

erzeugt werden. Der Fehler muss also im +15V-Zweig liegen.

Mittels Labornetzteil habe ich die +15V extern zugeführt und siehe da, das Gerät erwachte sofort zum Leben, die LEDs machten zuerst den Selbsttetst (alle an) und zeigten dann die letzte Einstellung des Vorbesitzers. Ein Errorcode erschien nicht, was schon mal sehr gut ist. Am Ausgang stand auch ein Signal an. Nun galt es noch die +15 wieder her zu stellen. Messungen von der Leiterlattenunterseite ergaben, dass der Regler des +15V Zweigs defekt sein musste, denn obwohl die Spannung am Ladeelko vorhanden war, kam am Regler nichts raus. Beim Messen am Regler direkt auf der Bauteileseite zeigte sich, dass dort am Eingang nichts anlag. Hä? Erst beim genauen Hinsehen zeigte sich die Ursache. Die Pads des Reglers waren alle drei direkt an der Leiterplatte abgerissen, das war nicht so offensichtlich zu sehen, erst bei genauem Hinsehen. Das hängt sehr wahrscheinlich mit der groben Behandlung durch den Vorbesitzer zusammen.

Mittels Labornetzteil habe ich die +15V extern zugeführt und siehe da, das Gerät erwachte sofort zum Leben, die LEDs machten zuerst den Selbsttetst (alle an) und zeigten dann die letzte Einstellung des Vorbesitzers. Ein Errorcode erschien nicht, was schon mal sehr gut ist. Am Ausgang stand auch ein Signal an. Nun galt es noch die +15 wieder her zu stellen. Messungen von der Leiterlattenunterseite ergaben, dass der Regler des +15V Zweigs defekt sein musste, denn obwohl die Spannung am Ladeelko vorhanden war, kam am Regler nichts raus. Beim Messen am Regler direkt auf der Bauteileseite zeigte sich, dass dort am Eingang nichts anlag. Hä? Erst beim genauen Hinsehen zeigte sich die Ursache. Die Pads des Reglers waren alle drei direkt an der Leiterplatte abgerissen, das war nicht so offensichtlich zu sehen, erst bei genauem Hinsehen. Das hängt sehr wahrscheinlich mit der groben Behandlung durch den Vorbesitzer zusammen.

Wie auf dem Bild

zu sehen, besteht der Kühler aus drei Teilen. Der eigentliche

Kühlkörper (Auf dem Bild entfernt), der sich im

Luftstrom des Lüfters befindet, die Montageplatte in der

Mitte, auf der beidseitig die Regler befestigt sind und ein

L-förmiger Kühlkörper, welcher an die

Kühlkörperrückckseite angeschraubt ist.

Dieser Teil des Kühlkörpers ist fest mit dem

Gehäuse verschraubt, zwischen dem Lüfter und der

Rückplatte des Gerätes. Eine typische hp

Konstruktion, bei der die Wärme grundsätzlich immer

über das Gehäuse abgeleitet wird. Das reicht hier

aber nicht aus um die ca. 50 Watt aus dem Gerät zu bekommen,

deswegen der (leider sehr laute) Zusatzlüfter. Dieser ist auch

zwingend notwendig, um einen Wärmestau innerhalb der drei

übereinader liegenden Leiterplatten zu verhindern.

Übt man auf den Gehäuserahmen bei abgenommener Gehäuseabdeckung Druck aus, so verwindet sich der umlaufende Gehäuserahmen minimal, das führt dazu, dass über das L-förmige Kühlblech auch die Trägerplatte verschoben wird. Dadurch entsteht auf die Pads der Spannungsregler eine erhebliche mechanische Spannung, da diese sehr dicht über der Leiterplatte montiert sind. Ich vermute, dass das Gerät heruntergefallen ist, dadurch sind die Pads abgerissen.

Ich habe vorsichtshalber alle 4 Regler ausgetauscht, auf die anderen wurde ja auch entsprechend eingewirkt, auch wenn diese keine Beschädigung zeigten. Zudem habe ich mehr als genug von diesen Reglern, die werden nicht besser, wenn sie weitere Jahre in einer Schublade herumliegen. Die drei Transistoren sind unkritisch, da sie wesentlich längere Anschlusspads haben und so die mechanische Spannung besser ausgleichen können.

Wenn man sich den Regler auf dem Bild genau ansieht, dann sieht man nur den Aufdruck wie z.B. 1826-0393. Typisch (nicht nur) für hp, selbst Standardhalbleiter mit einer eigenen Nummer zu versehen. Mit der Mehrzahl der anderen Halbleiter in dem Gerät ist es das selbe, das sind überwiegend ganz gewöhnliche Bauelemente wie LM324, TL072, OP07, 74LSXX usw, die mehrheitlich noch problemlos erhältlich sind. Eine Referenzliste nimmt dieser Bauteilebezeichnung ihren Schrecken. Eine sehr gute cross reference Liste für hp Codierungen findet sich hier:

Man sollte aber immer daran denken, dass hp mit Sicherheit auch einige der Bauelemente selektiert hat. Unter Umständen muss man das selbst dann auch experimentell machen. Über die Beschaffung der original hp Teile braucht man sich aber keine Gedanken zu machen. Sie sind für diese alten Geräte ohnehin nicht mehr zu bekommen. Und falls doch, dann zu Preisen, die für Privatanwender komplett uninterssant sind.

Es funktionierte fast einwandfrei, wie ich schrieb. Warum fast? Weil das Gerät die letzten 20 Jahre offensichtlich nicht mehr kalibriert wurde. Es waren jedenfalls keinerlei entsprechende Aufkleber vorhanden. Eine Überprüfung anhand der Performance Checkliste im Manual zeigte jedenfalls deutliche Abwichungen von den Spezifikationen.

Der Abgleich dieses Gerätes ist alles andere als trivial, neben einer guten Ausstattung benötigt man sehr viel Zeit und Geduld dazu. Für die Einstellung der Impulsbreiten, Frequenzen, Pegel und Signalformen ist ein gutes DSO ideal. Man kann damit alle Daten wie Anstiegszeit, Überschwingen, Impulsbreiten usw. direks vom Gerät analysieren lassen und spart dadurch eine Menge Arbeit.

Zuerst kommt der Abgleich des Netzteils, der VCOs, und der Steuerung für die Impulsbreiten. das ist teilweise sehr hakelig, da einige Trimmpotis sehr empfindlich reagieren. Zudem beeinflussen sich viele Einstellungen gegenseitig, einige Abschnitte des Abgleiches muss man deswegen so lange wiederholen, bis alles passt.

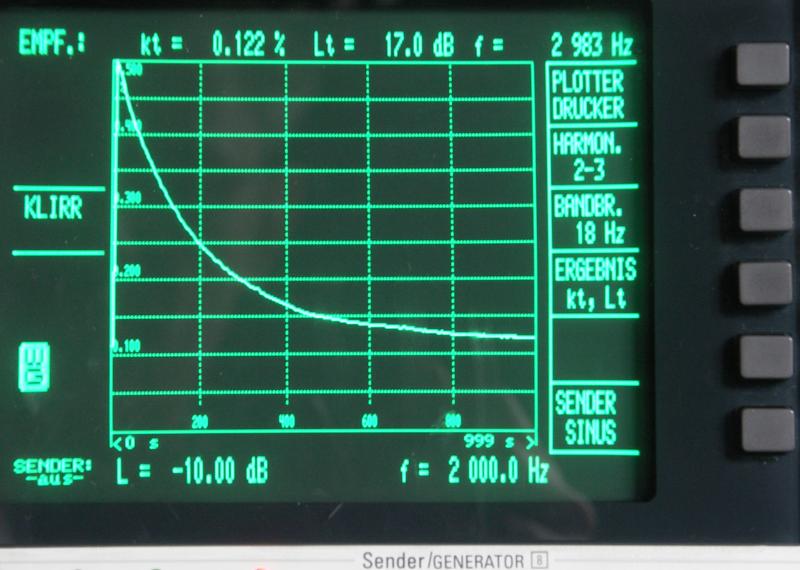

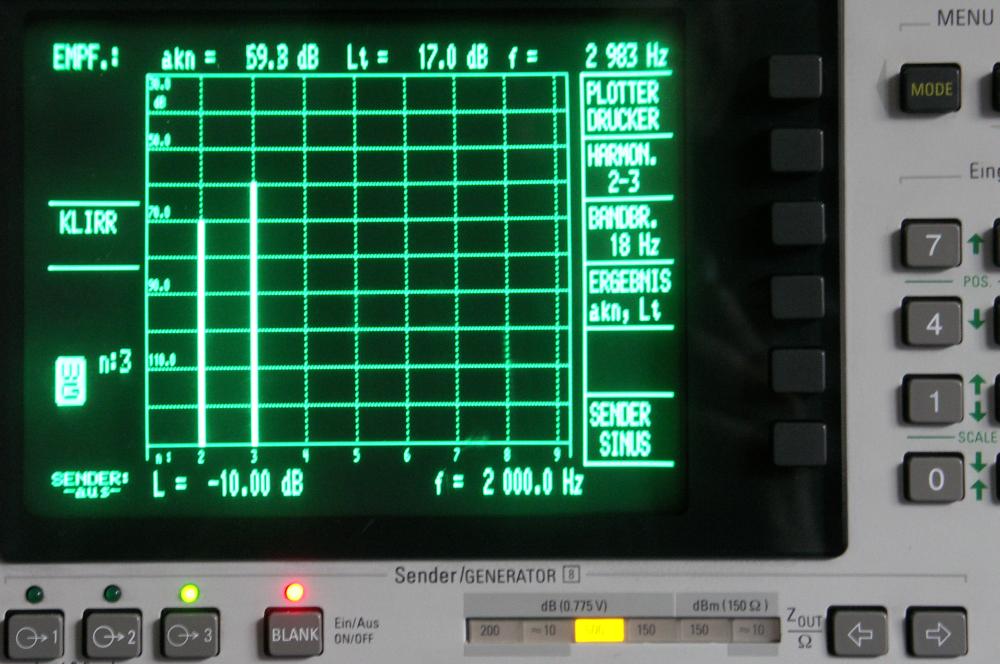

Besonders kritisch ist der Abgleich des Sinus Wave-shapers. Zum Abgleich auf Verzerrungsminimum ist ein Audioanalyser notwendig. Es geht auch mit einer Soundkarte, aber man sollte immer daran denken, dass der Abgleich bei einem Pegel von 16Vss an 50 Ohm erfolgt. Ein Soundkarteneingang ist da gleich abgeschossen. Zudem benötigt man einen externen 50 Ohm Terminator mit mindesten 2 Watt Leistung. Nie vergessen: Der Terminater im Oszilloskop verträgt keine 2 Watt! Der Abgleich vom k2 und k3 Minimum ist sehr sensibel, bereits geringste Änderungen am Trimmer ändern das Ergebnis drastisch. Zudem beeinflussen sich der Amplitudenabgleich und k3 sehr stark gegenseitig. Man sollte bei einer Abweichung des Sinuspegels keinesfalls nur den Pegel nachstellen, man verstellt damit immer auch ungewollt den Klirrfaktor!

Übt man auf den Gehäuserahmen bei abgenommener Gehäuseabdeckung Druck aus, so verwindet sich der umlaufende Gehäuserahmen minimal, das führt dazu, dass über das L-förmige Kühlblech auch die Trägerplatte verschoben wird. Dadurch entsteht auf die Pads der Spannungsregler eine erhebliche mechanische Spannung, da diese sehr dicht über der Leiterplatte montiert sind. Ich vermute, dass das Gerät heruntergefallen ist, dadurch sind die Pads abgerissen.

Kausale

Folge: Gerät runtergefallen. Mist, funktioniert nicht mehr.

Naja, eh schon alt und längst abgeschrieben, neues kaufen,

Schrott bei eBay verticken...

Ich habe vorsichtshalber alle 4 Regler ausgetauscht, auf die anderen wurde ja auch entsprechend eingewirkt, auch wenn diese keine Beschädigung zeigten. Zudem habe ich mehr als genug von diesen Reglern, die werden nicht besser, wenn sie weitere Jahre in einer Schublade herumliegen. Die drei Transistoren sind unkritisch, da sie wesentlich längere Anschlusspads haben und so die mechanische Spannung besser ausgleichen können.

Nach dem Austausch

funktionierte das Gerät fast einwandfrei.

Wenn man sich den Regler auf dem Bild genau ansieht, dann sieht man nur den Aufdruck wie z.B. 1826-0393. Typisch (nicht nur) für hp, selbst Standardhalbleiter mit einer eigenen Nummer zu versehen. Mit der Mehrzahl der anderen Halbleiter in dem Gerät ist es das selbe, das sind überwiegend ganz gewöhnliche Bauelemente wie LM324, TL072, OP07, 74LSXX usw, die mehrheitlich noch problemlos erhältlich sind. Eine Referenzliste nimmt dieser Bauteilebezeichnung ihren Schrecken. Eine sehr gute cross reference Liste für hp Codierungen findet sich hier:

http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/agilent/hp-part.htm

Man sollte aber immer daran denken, dass hp mit Sicherheit auch einige der Bauelemente selektiert hat. Unter Umständen muss man das selbst dann auch experimentell machen. Über die Beschaffung der original hp Teile braucht man sich aber keine Gedanken zu machen. Sie sind für diese alten Geräte ohnehin nicht mehr zu bekommen. Und falls doch, dann zu Preisen, die für Privatanwender komplett uninterssant sind.

Aber zurück zum

8116A.

Es funktionierte fast einwandfrei, wie ich schrieb. Warum fast? Weil das Gerät die letzten 20 Jahre offensichtlich nicht mehr kalibriert wurde. Es waren jedenfalls keinerlei entsprechende Aufkleber vorhanden. Eine Überprüfung anhand der Performance Checkliste im Manual zeigte jedenfalls deutliche Abwichungen von den Spezifikationen.

Der Abgleich dieses Gerätes ist alles andere als trivial, neben einer guten Ausstattung benötigt man sehr viel Zeit und Geduld dazu. Für die Einstellung der Impulsbreiten, Frequenzen, Pegel und Signalformen ist ein gutes DSO ideal. Man kann damit alle Daten wie Anstiegszeit, Überschwingen, Impulsbreiten usw. direks vom Gerät analysieren lassen und spart dadurch eine Menge Arbeit.

Zuerst kommt der Abgleich des Netzteils, der VCOs, und der Steuerung für die Impulsbreiten. das ist teilweise sehr hakelig, da einige Trimmpotis sehr empfindlich reagieren. Zudem beeinflussen sich viele Einstellungen gegenseitig, einige Abschnitte des Abgleiches muss man deswegen so lange wiederholen, bis alles passt.

Besonders kritisch ist der Abgleich des Sinus Wave-shapers. Zum Abgleich auf Verzerrungsminimum ist ein Audioanalyser notwendig. Es geht auch mit einer Soundkarte, aber man sollte immer daran denken, dass der Abgleich bei einem Pegel von 16Vss an 50 Ohm erfolgt. Ein Soundkarteneingang ist da gleich abgeschossen. Zudem benötigt man einen externen 50 Ohm Terminator mit mindesten 2 Watt Leistung. Nie vergessen: Der Terminater im Oszilloskop verträgt keine 2 Watt! Der Abgleich vom k2 und k3 Minimum ist sehr sensibel, bereits geringste Änderungen am Trimmer ändern das Ergebnis drastisch. Zudem beeinflussen sich der Amplitudenabgleich und k3 sehr stark gegenseitig. Man sollte bei einer Abweichung des Sinuspegels keinesfalls nur den Pegel nachstellen, man verstellt damit immer auch ungewollt den Klirrfaktor!