Ein Verstärker mit ordentlichen guten Ergebnissen

|

|

So jetzt's los mit dem Verstärker. Die übliche Prozedur, Oszi prüfen zuerst - alles o.k. Kurz die Bandbreite getestet, liegt am Oszi bei ca. 70 bis 80 kHz. Ansonsten die übliche Prozedur, Spektrumanalyzer, 4 Ohm Last, DUT (Device under Test) und der Sinusgenerator, Klirrfaktor testen. erste Messung Klirrfaktor - bei 1 kHz, 4 Ohm mit einer Ausgangsspannung von 0dBVrms = 1 Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 1 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) 0dBVrms. Die Harmonischen sind sehr niedrig, super, keine K2 oder K3 zu erkennen, Harmonische Verzerrungen < -88 dB = ca. < 0,004% Ein Wehrmutstropfen, zwischen DC und 1 kHz, was sind die vielen kleinen Nadeln? das sind Harmonische der 50 Hertz Netzfrequenz, also 100, 150, 200, 250 Hertz usw. Da hat hier normalerweise nichts zu suchen. Dies würde den THD+Noise (Total Harmonic Distortion +Noise) verschlechtern, die Störungen laufen hier unter der Kategorie "Noise". Ursachen, (ich gehe zuerst mal davon aus das Gerät ist nicht defekt oder hat sehr alterschwache Gleichrichter Elkos):

der Ursache möchte ich später noch nachgehen, das interessiert, da auffällig hoch und leider den sonst schönen Klirrfaktor versaut. Kann sein, daß man diesen Netzbrumm + die Netzharmonischen schon hören kann, weiß nicht ist ein Test wert. Bevor es nicht untersucht ist, aber alles Spekulation. zweite Messung Klirrfaktor - bei 1 kHz, 4 Ohm mit einer Ausgangsspannung von 10dBVrms = ca. 3 Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 1 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) 10dBVrms. Die Harmonischen sind K2 und K3 sind nun erkennbar, Harmonische Verzerrungen ca. -85 dB, gut. Um Zeit zu sparen ist die Messung beim Sprung abgebrochen worden. dritte Messung Klirrfaktor - bei 1 kHz, 4 Ohm nun mit einer kleineren Ausgangsspannung von -10dBVrms = ca. 300mV Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 1 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) -10dBVrms. Die Harmonischen sind K2 und K3 sind keine erkennbar, Harmonische Verzerrungen ca. -80 dB, gut. vierte Messung Klirrfaktor - bei 10 kHz, 4 Ohm nun mit einer kleineren Ausgangsspannung von -10dBVrms = ca. 300mV Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 5 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) -10dBVrms. Die Harmonischen sind K2 und K3 sind keine erkennbar, Harmonische Verzerrungen ca. -80 dB, sehr gut für 10 kHz. Habe das erste Gefühl das Rauschen zieht etwas an. fünfte Messung Klirrfaktor - bei 10 kHz, 4 Ohm nun mit einer Ausgangsspannung von 0dBVrms = 1Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 5 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) 0dBVrms. Die Harmonische K3 (30 kHz) liegt bei ca. -78 dB = ca. 0,02% immer noch sehr wenig für diese Frequenz, aber K3 ist dominierend mit keinem erkennbaren K2, Verhalten ist typisch für normal gebaute Gegentaktendstufen. sechste Messung Klirrfaktor - bei 10 kHz, 4 Ohm nun mit einer Ausgangsspannung von 10dBVrms = ca. 3 Volt rms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 5 kHz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) 10dBVrms. Die Harmonische K3 (30 kHz) liegt bei ca. -74 dB, immer noch gut für diese Frequenz, aber K3 ist dominierend mit keinem erkennbaren K2, Verhalten ist typisch für normal gebaute Gegentaktendstufen. Der Klirrfaktor zieht so langsam an. siebte Messung, nähere Untersuchung des Noise, Netzbrumm - bei ca. 920 Hertz, 4 Ohm und einer Ausgangsspannung von 0 dBVrms. Analyzereinstellungen: Horizontalskalierung 200 Hz/DIV, Vertikalskalierung 10dB/DIV, Reflevel (oberste Linie) 0dBVrms. Zu sehen ist nun die Grundwelle K1 mit ca. 920 Hertz und die vielen Netzharmonischen. Von links beginnend 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, (200 Hz nicht zu sehen), 250, (300 kaum), (350 minimal), 350, (400 kaum), 450 Hertz usw. bis hinauf auf 2000 Hz am rechten Ende des Analyzers. Was fällt uns auch sofort auf? Die Netzharmonischen im Bereich der Grundwelle 850 Hz und 1050 Hz sind irgendwie höher als normal erwartet, d.h. sie sind scheinbar ansteigend mit der Nähe der Grundwelle. Kann das ein Meßfehler sein? - Nein - ist es nicht, es ist ein Mischprodukt, eine auf der Grundwelle aufmodulierte Störung, oder auch genannt eine Intermodulationsverzerrung. Diese entsteht verstärkt im Bereich des größeren Signals. Hier ist schön zu sehen, wie eine ungewollte Störung sich in Verbindung mit dem Musiksignal (920 Hertz) sogar noch verstärkt. Das ist alles mathematisch herleitbar, kein Geheimnis, jedoch etwas kompliziert zu verstehen, ich muß da auch heftig nachlesen und rechnen. Hätte ich hier noch mehr Zeit in die Messung investiert als nur 5 Sekunden/Div (Sweep Time) dann hätte ich eine geringere Bandbreite des Analyzers einstellen können, z.B. 3 Hz anstatt der gewählten 10 Hz Resolution Bandwidth. Was würde man dann sehen?, die 920 Hz Nadel wäre noch schmaller und es würden höchstwahrscheinlich sogar noch die 900 Hz Netz Harmonische und die 950 Hz Netzharmonische zu sehen sein. Diese wären sogar noch höher als die hier bereits überhöhten 850 und 1050 Hz. Bei dieser Messung gehen sie allerdings in der Darstellung zu nahe an der Grundwelle unter Daher werde ich diese Messung mal mit veränderten Einstellungen wiederholen. Anmerkung, manche Klirrfaktormessbrücken verfügen gar nicht über eine Resolution Bandbreite von 3 oder 1 Hz, als Folge davon sind sie unfähig sehr dicht am Träger (920Hz) liegende Mischprodukte überhaupt zu messen. In der Praxis bedeuted dies, in der oft gemachten THD+Noise Angabe wären sie gar nicht enthalten, anders ausgedrückt unterschlagen, da das Meßsystem sie gar nicht registriert. Das ist oft ein unbeabsichtigter, unberücksichtigter Beschiss bei den Meßwerten - quasi aus Unwissenheit. Daher halte ich von THD+N Noise Messungen, wie sie z.B. Klirrfaktor Zeigerinstrumente oft liefern gar nicht mal unbedingt immer so viel. Wenn diese verwendet werden, dann sollte zur Kontrolle zusätzlich ein Analyzer mit kleiner Resolution Bandwidth zur Kontrolle mitbenutzt werden um Messfehler zu erkennen. Ich kenn das Spiel, das Zeigerinstrument/Digitaldisplay verleitet eben durch den fertig angezeigten THD+N Wert, muhsam auszurechen wie an diesem Spektrumanalyzer dazu haben die wenigsten richtig Bock. Die Aussage über die dB Werte der einzelnen Harmonischen K2,3,4 usw. halte ich persönlich für wesentlich aussagekräftiger als die reine THD Angabe in %, das ist halt was schönes für die Datenblätter der Verstärker Hersteller nur eine Zahl angeben zu messen. Solche Dinge wie Störungen am Träger bleibt oftmals unberücksichtigt bei manchem Meßverfahren/Brücken, der Teufel steckt manchmal im Detail. Trotzdem diese Störungen bei -80 dB sind natürlich auf einem kleinen Level, aber man bedenke sie mischen sich ohne Zweifel immer mit dem gesamten Musiksignal und erzeugt verdammt viele ständig varierende Störfrequenzanteile die nicht da sein sollten!! Auf diese Art und Weise mit diesem Störmechanismus entstehen teilweise die beschriebenen Geräte typischen Klangbilder von Verstärkern, die sich anhand von den wenigen Meßwerten aus dem Prospekt/Anleitung alleine niemals erklären ließen. Das z.B. sogenannte oft subjektive (ich zweifle das nicht an) Klangbild kann durch solche Störmechanismen enstehen. Bis jetzt ist zu sagen, Klirrniveau sehr niedrig, wenn - dann jedoch K3 immer recht stark, Bandbreite und Slew Rate mäßiger aber ausreichend, Rauschen eher etwas erhöht. Einzig bis jetzt was mir gar nicht gefällt die Netz Harmonischen (Ursachenforschung folgt). Jetzt aufgepaßt, ich schau mal in die Glaskugel: im Vergleich zum andere Verstärker langsamer, weniger impulsiv, aber sehr wenig K2, Netzharmonische die der andere Verstärker nicht so stark zeigt. Anhand von dem bisher gesehenen würde ich sagen (obwohl ich den Verstärker noch nicht intensiv gehört habe): der Verstärker klingt sauber (wenig Gesamtklirr), ein wenig spitz und eher transitortypisch (Verhältnis K3 hoch zu K2), mit einer leichten Tendenz ins Verwaschene. Ich bin echt mal gespannt ob da meine theoretischen Hirngespinste des Hören sich hören lassen oder hören lassen wollen, das kennt man ja nur zu gut. Ich werde berichten. Deswegen liebe ich die Meßtechnik, objektiv. Aber gerade diese gezeigten Feinheiten beweisen auch immer wieder, daß wenn manche Leute mit gutgeschulten Ohren manchmal ein spezielles Klangbild heraushören, daß da ohne Zweifel immer was dran sein kann. Jedoch bin ich mir auch sicher, dafür gibt es auch immer elektrotechnisch erklärbare Gründe, das Problem ist nur sie zu finden und dann auch die Brücke zum Hörergebnis zu schlagen. Alles ein Nährboden der Spekulation, die wissenschaftliche Beweisführung wäre in solchen Fällen schwierig und aufwendig und kann nach vielen Holzwegen bestimmt auch sehr lange dauern. Messung des Dämpfungsfaktors:

Achte Messung, Dämpfungsfaktors an 4 Ohm, gemessen an 8 Ohm

würden sich die Werte mehr als verdoppeln. Entspricht in etwa den

Erwartungen. Der Verstärker hat ein Relais am Ausgang, dieses würde den DF

deutlich verschlechtern, falls es nur nachgeschaltet ist. Ich muß mal

nachsehen ob das Relais sich innerhalb der Regelung befindet oder nicht.

Zu sehen die Messung des dynamischen Innenwiderstandes, stammt aus

gleicher Messung wie der Dämpfungsfaktor. Nachtrag zu den Klirrfaktormessungen:

die Störungen durch das Netzteil in der siebten Messung haben sich

bestätigt. Die Störungen stammen von einer nicht ausreichend

ausgefilterten DC Betriebsspannung. . Die DC Spannung sieht aus wie

überlagert mit einer kleinen Dreieckspannung (ca. 500 mV) mit kleinen

höherfrequenten Rippeln darüber. (Die Fotos bin ich noch schuldig, muß ich

noch mal machen, hatte heute keine Kamera dabei).

Anhören tut sich das in etwa so: beim

normalen Hören höre ich nichts bewußt davon - warum? die Störungen

befinden sich bereits auf sehr niedrigem Level. Man kann sie jedoch hören

wenn man es provoziert, kein Signal am Eingang - Lautstärkeregler voll

aufdrehen - normalerweise Rauschen Verstärker dann ein wenig und ein

Netzbrumm ist leicht zu hören. Dieser Verstärker tut das auch, Rauschen +

Netzbrumm. Nur er macht noch etwas zusätzliches, ein niederfrequentes

Prasseln hörbar, klingt etwa wie ein stärkerer Regen. Verstärker mit

normalem Netzteil tun das nicht.

Womit wir auch schon bei der Ursache sind dem Netzteil. Noch habe ich den

Schaltplan nicht verinnerlicht, aber der Amp hat eine Art Schaltnetzteil.

Besser gesagt kein Schaltnetzteil sondern einen primärgetakteten

Glühlampendimmer in Groß. Thyristor gesteuert, das ist die

kostengünstigste Art und Weise einen Trafo anzusteuern. Dadurch lassen

sich mit kleinen Transformatoren größere Leistungen übertragen. Das

erklärt auch warum der Verstärker nur 12,5 kg wiegt, trotz der

Leistungsreserven. Dieses Prinzip erzeugt durch die harten Schaltflanken

leider Oberwellen am Ausgang, die eigentlich gut ausgefiltert werden

müßten. Genau das hat sich der Hersteller hier an Kosten gespart.

Die zwar sehr stabile und nahezu lastunabhängige DC Betriebsspanung ist

leider unsauber und wird direkt an die Endstufe angelegt. Die Unsauberkeit

muß nun die Verstärker Regelschleife mit ihrer PSRR (Power Supply

Rejection Ratio) ausregeln. Diese PSRR ist nicht unendlich hoch, ein Rest

bleibt übrig, und dieser Rest erscheint im Ausgangssignal am Lautsprecher.

Der Hersteller ist hier diesen Weg gegangen:

Einsparen der großen Transformatoren

Einsparen an Gewicht, Baugröße und damit Kosten

Einsparen durch die Wahl einer sehr primitiven Methode den Transformator

zu takten

Einsparen an vielen relativ teueren Filterelementen, die auch zusätzlichen

Platzbedarf benötigt hätten, die es zum damaligen Zeitpunkt auch noch

nicht in der Fülle gegeben hat.

Das Netzteil ist nicht im geringsten eine elektrotechnische Glanzleistung,

aber dafür eine betriebswirtschaftliche beachtenswerte Leistung die

Herstellungskosten zu sparen, gepaart mit der verkaufstechnischen

Meisterleistung das übel misshandelte Prinzip des Schaltnetzteil dem Volk

als "den Vorteil" schlechthin anzudrehen.

Jetzt die Frage:

was ist besser ein Schaltnetzteil oder eine konventionelle 50 Hz

Transformatorkette? In meinen Augen ist das Prinzip des Schaltnetzteiles

die flexiblere und intelligentere Lösung. Nur um die Umsetzung eines

Schaltnetzteilprinzipes richtig zu machen und damit es bedingslos Audio

tauglich wird, ist ein Aufwand der einfach als extrem zu bezeichen wäre.

Die Kosten an Bauteilen sage ich mal sind fünf mal so hoch wie eine

normale 50 Hz Trafo Lösung. Der Entwicklungsaufwand genauso und auch was

die Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines Schaltnetzteiles betrifft - es

leidet mit den Jahren doch sehr an Kondensatorverschleiß - es sei denn

auch hier werden alle Register gezogen - das heißt die Bauteile kräftigst

überdimensioniert und die Baugröße wird dementsprechend, oder der Einsatz

von Bauteiletechnologien, die in Summe sehr viel Geld Kosten würden, dann

hält es bald ewig. Sprich z.B. keine Elkos mehr, aber kauf mal z.B. in

Summe aus vielen kleinen zusammengesetzt mehrere hundert µF

Keramikkondensatoren mit 100V, du wirst arm und brauchst viel Platz und

lötest dich bald zu Tode.

Zusammenfassend:

mit Schaltnetzteilen ließen sich viele erdenkbare Vorteile in die Tat

umzusetzen.

der Aufwand es optimal zu machen sind schlichtweg extrem hoch.

die Baugröße und die Kosten werden dann deutlich höher als die 50 Hz

Lösung.

nur dann wäre es zurecht als "Erhabene Lösung" zu bezeichen.

Diesen kompromißlosen Weg ist bis jetzt noch niemand gegangen. Der

Verstärker bestünde zu 90% aus Versorgung und nur 10% wären der

eigentliche Verstärker. Aus kommerzieller Sicht schlicht unrealistisch

diesen Weg einzuschlagen. Der Hersteller dieses Verstärkers hat jedoch

auch ein ähnliches Schaltprinzip verwendet, dies so einfach wie möglich

umgesetzt, dabei heraus gekommen ist so was ähnliches auf dem Level eines

PC Netzteiles.

Der Verstärker ist nicht besonders schnell, (reicht aber aus), er ist aber

trotzdem sehr klirrarm auch bei höheren Frequenzen, mit einem normalen Netzteil

wäre der Verstärker noch besser.

Thermisch ist er wie alle anderen auch unterdimensioniert (reicht für

normales hören, für Lebensdauer im Sinne der angegebenen Leistungen nicht

die Bohne ok.) Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen

kommerziellen Verstärker gesehen, der thermisch so dimensioniert ist, daß

man sagen kann, der ist auf Lebensdauer prinzipiert. Auch der innere

Aufbau typisch - nur ein einziges Ziel: niedrige

Herstellungskosten, nach uns die Sintflut. Ich verwerfe diese Mentalität

der Unternehmen überhaupt nicht die Herstellungskosten minimal zu halten,

die Kunden müssen sich nur im Klaren sein, alles was da angeboten wird,

hat nichts aber auch gar nichts mit elektrotechnischem High Tech zu tun -

es ist alles nur kommerzieller Firlefanz. Bei Autoelektronik ist es

dasselbe Spiel. Richtig interessant wird es bei Raumfahrt- oder spezieller

Industrieelektronik, da wo das Geld keine Rolle spielt, auch

Militärtechnik ist schon ganz gut, obwohl auch dort schon der Rotstift

regiert, die über dem Teich wollen den gut finanzierbaren Low Cost Krieg,

so was perverses. Früher waren die Waffen wenigstens noch unglaublich

teuer und hatten auch deswegen eine abschreckende Wirkung sie einzusetzen.

Mittlerweile müssen sie dazu auch noch billig sein um die Kosten des

Einsatzes zu senken, damit sinkt auch die Hemmschwelle.

Am Klang habe ich nichts zu meckern.

Habe einen Kondensator gefunden, der bald kaputt gegangen wäre -

getauscht, seine Füllung hat schon geleckt, wo ? natürlich im

Schaltnetzteil. Messungen vom 8.6.2005

neunte Messung, diesmal mit automatisiertem Meßsystem aus zwei

HP3457A Multimetern. Die Messung läuft jetzt zum Glück endlich

automatisch und ich muß nicht ständig die Werte vom Multimeterdisplay

abschreiben und im Programm wieder eintragen. Außerdem da es automatisch

läuft kann ich jetzt mehrere Spannungswerte pro Frequenz messen und habe

die Möglichkeit diese zu mitteln, was manuell der Wahnsinn wäre.

Blau ist die Messung im Leerlauf - ein superglatter Frequenzgang -

supergut - da spielt jetzt wirklich alles eine Rolle, von den Meßkabeln

bis hin zur Genauigkeit der Multimeter.

Rot ist die Messung an 4 Ohm, zu sehen der Spannungsabfall verursacht

durch den dynamischen Verstärkerinnenwiderstand. Die Welligkeit ist jedoch

schon etwas stärker ausgeprägt.

Helge was soll ich sagen, ist doch ein klasse Verstärker !!

Positives:

linearer Frequenzgang

genügend Bandbreite

erstaunlich niedriger Klirrfaktor, etwas besser als original 907

Negativ:

lediglich ein paar Reste im Ausgang vom getakteten Netzteil, was soll's

diese Störpegel sind aber sehr niedrig, Kondensatoren in der Versorgung

dranhängen bringt leider nichts mehr.

mickrige Kühlkörper, schon bei 3 Volt rms an 4 Ohm und nur einem Kanal in

Betrieb wird er auf Dauer viel zu warm, lange heizen überlebt der

garantiert nicht lange, da ist der 907 mit größeren Kühlkörpern bestückt.

Wer ihn im Diskotheken Modus stark heizen will sollte die Kühlkörper mit

Lüftern anblasen.

Neutral:

Verarbeitung typisch japanisch - Großserien Kommerziell - gespart an

Stellen wo es nicht so wichtig ist, unter Gesichtpunkten Gewinnoptimierung

für den Hersteller und erträglichem Preis für den Kunden, voll akzeptabel.

Design (Geschmackssache) Messungen vom 9.6.2005

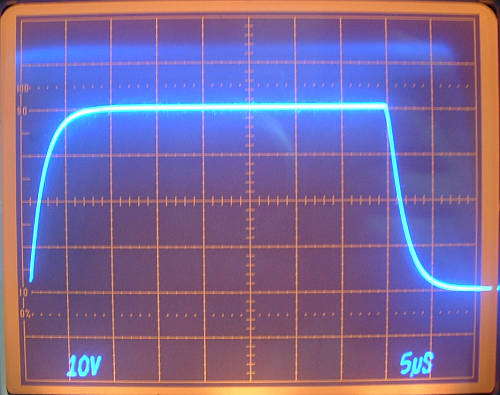

die Slew Rate interessiert schon noch, daher nichts wie ran an die

Rechtecke:

Anstiegszeiten etwa 3 µs.

Slew Rate in diesem Diagramm etwa 30 Volt / 2,5 µs entsprechend 12 Volt /

µs.

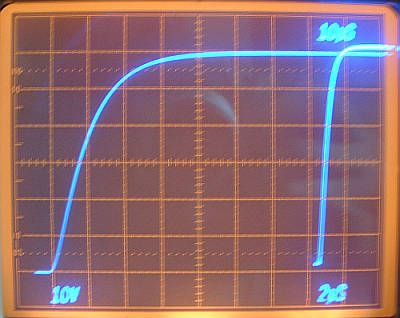

Die Ausgangsleistung in diesem Bild (20V*20V)/4Ohm = 100 Watt RMS

Anstiegszeiten etwa 8 µs

Slew Rate in diesem Diagramm etwa 30 Volt / 2 µs entsprechend 15 Volt /

µs.

Die Ausgangsleistung in diesem Bild (30V*30V)/4Ohm = 225 Watt RMS

Ja satte 225 Watt RMS mit 16 kHz Rechtecken an 4 Ohm, ich hab's dem Ding

noch mal richtig eingeschenkt. Wäre mit Garantie noch was an Leistung drin

gewesen, ich hab nur mal gestoppt bevor es die Transitoren killt. Die für

8 Ohm ausgelegte Betriebsspannung hätte ausgereicht an 4 Ohm noch

brutalere Leistungen für kurze Momente ans Licht zu befördern, das Risiko

die Transitoren zu killen war mir natürlich zu hoch, bei 30 Volt fließen

bereits 7,5 Ampere aus dem Ausgang raus, das reicht.

Allerdings wurde der Verstärker bei dieser Leistung sehr schnell sehr

warm, ein paar Minuten genügten dafür, lang hätte er das nicht mitgemacht

bei den kleinen Kühlkörpern - aber egal dieses Signal entspräche einer

Musik, das könntest Du nicht im geringsten vorstellen was für ein

gräßlicher Lärm das wäre (z.B. mit einem 3 kHz Rechteck), die lautesten

Technoprolls wären die liebsten Weisenknaben dagegen.

An 8 Ohm wären die Anstiegszeiten natürlich noch schneller gewesen,

trotzdem der Verstärker muß auch in der Lage sein 4 Ohm zu treiben.

Fazit: wunderschöner vorbildlicher, kaum zu verbessernder

Einschwingvorgang, allerdings könnte er ein bisschen schneller sein.

Ja was soll ich noch sagen, vergleicht man den 1060 mit dem 907 - sind

einfach beides sehr schöne Verstärker, der eine ist da messtechnisch ein

bisschen besser, der andere dort.

Helge du hast beide bestimmt schon lange beide gehört, ich könnte mir

vorstellen, daß der 1060 im tieferen Tonbereich minimalst besser klingt

als der 907, und umgekehrt nach oben hin der 907 minimale Vorteile hat ?

Ist das nur Spekulation oder könnte ein Fünkchen Wahrheit dran sein? Die

Schaltungstechnik ist in beiden jedoch sehr ähnlich.

Ich finde jedenfalls beide sehr schön und würde sie jedem empfehlen, der

ein älteres Gebrauchtgerät sucht.

Als nächstes untersuche ich die Phone Input noch im Detail. Phono Input Untersuchung des Amplitudengang.

Dieser ist nicht so ganz einfach zu messen, es sind nur kleine

Eingangsspannungen als Signal zu gebrauchen, auch die Meßdynamik am

Verstärkerausgang bedingt durch die RIAA Kennlinie sinkt bei hohen

Frequenzen um ca. 40 dB ab.

Eine kurze Untersuchung der Phono Input, klärt ob diese noch korrekt

arbeiten. Getestet wurde der Moving Magnet Eingang mit 47 kOhm.

Amplitudengang des Phono Eingang. Zu sehen die Gesamtverstärkung mit der

RIAA Entzerrung. Der Volume Regler und die Eingangsspnnung entsprachen den

Einstelllungen. Der RIAA Verlauf müßte in Ordnung sein, ohne ihn jetzt

explizit mit der Sollkurve zu vergleichen. Aufallend ist nur der rote

Kanal ist ein wenig lauter als der blaue. Das kann jetzt liegen am RIAA

Entzerrer, an der Gegenkopplungseinstellung der Endstufe oder am

Lautstärkepotentiometer. Die Abweichung ist allerdings gering und nicht

besonders bedeutsam, da man diesen Lautstärkeunterschied kaum hören wird.

Von den übrigen Einflußfaktoren wie unterschiedlicher Wirkungsgrad der

beiden Lautsprecher und Aufstellungsort mal ganz abgesehen.

Dieses Bild zeigt die beiden dazugehörigen Ein- und Ausgangsspannungen

während der Messung. Zu sehen wie die RIAA Entzerrung die tiefen

Frequenzen anhebt und die höheren zunehmend absenkt. Aus dem Diagramm läßt

sich die Konstantheit des

Frequenzgenerators und des

Multimeters beurteilen, sie liegt bei recht konstanten 4.87mV RMS über

Frequenz.

Harmonische Verzerrungen Phono Input

|

| Fazit: ist ein schöner Verstärker Verstärker |

hier etwa 16 kHz mit 20 Volt RMS an 4 Ohm. Ein und Ausschwingvorgang

wunderbar ohne Makel - geradezu vorbildlich - am Scope keine sichtbaren

Überschwinger. Einschwingzeit ist ein wenig hoch, aber für Audio noch

vollkommen problemlos. Der schöne Einschwingvorgang hat auch seine Gründe

darin, daß der Verstärker ab Werk auch ein wenig "zugemacht" worden ist,

wie gesagt für Audio immer noch ok. Die etwas niedere Bandbreite nimmt

hohe Frequenzanteile heraus, die normalerweise für ein etwas verbogenes

Bild, bzw. leichte Überschwinger verantwortlich wären. Wie gesagt passt

alles zusammen, nicht so besonders schnell und dynamisch aber sehr schön.

hier etwa 16 kHz mit 20 Volt RMS an 4 Ohm. Ein und Ausschwingvorgang

wunderbar ohne Makel - geradezu vorbildlich - am Scope keine sichtbaren

Überschwinger. Einschwingzeit ist ein wenig hoch, aber für Audio noch

vollkommen problemlos. Der schöne Einschwingvorgang hat auch seine Gründe

darin, daß der Verstärker ab Werk auch ein wenig "zugemacht" worden ist,

wie gesagt für Audio immer noch ok. Die etwas niedere Bandbreite nimmt

hohe Frequenzanteile heraus, die normalerweise für ein etwas verbogenes

Bild, bzw. leichte Überschwinger verantwortlich wären. Wie gesagt passt

alles zusammen, nicht so besonders schnell und dynamisch aber sehr schön. leider ist das Bild etwas

verwackelt - sorry- noch eine slew rate Messung, diesmal aber mit mächtig

Leistung. 16 kHz Rechtecke mit 30 Volt rms an 4 Ohm. Verstärker schwingt

immer noch super exzellent sauber ein, keine sichtbaren Überschwinger,

sieht aus wie ein aperiodischer Einschwingvorgang wie aus dem Lehrbuch.

Trotz allem Lobes, wenn er jetzt noch schneller ansteigen würde wäre es

genial schön. Aber so ist das nun, der Kuhhandel mit der Geschwindigkeit,

will man keinerlei Überschwinger müssen meist Opfer an der Geschwindigkeit

gebracht werden, gibt man zu viel Speed ohne den Amp fest in der

Gegenkopplung zu halten ist das Überschwingen schon sehr ausgeprägt. Ich

kenne allerdings keinen High Speed Verstärker (ich meine jetzt

Operationsverstärker) der nicht mindestens minimal überschwingt. Die Kunst

liegt darin beides hinzubekommen Speed und Präzision.

leider ist das Bild etwas

verwackelt - sorry- noch eine slew rate Messung, diesmal aber mit mächtig

Leistung. 16 kHz Rechtecke mit 30 Volt rms an 4 Ohm. Verstärker schwingt

immer noch super exzellent sauber ein, keine sichtbaren Überschwinger,

sieht aus wie ein aperiodischer Einschwingvorgang wie aus dem Lehrbuch.

Trotz allem Lobes, wenn er jetzt noch schneller ansteigen würde wäre es

genial schön. Aber so ist das nun, der Kuhhandel mit der Geschwindigkeit,

will man keinerlei Überschwinger müssen meist Opfer an der Geschwindigkeit

gebracht werden, gibt man zu viel Speed ohne den Amp fest in der

Gegenkopplung zu halten ist das Überschwingen schon sehr ausgeprägt. Ich

kenne allerdings keinen High Speed Verstärker (ich meine jetzt

Operationsverstärker) der nicht mindestens minimal überschwingt. Die Kunst

liegt darin beides hinzubekommen Speed und Präzision.