Messungen an einem älteren Vollverstärker

ein Freund bat mich seinen Verstärker zu messen, er stammt vermutlich aus den frühen Achtziger Jahren. Er hat damals angeblich etwa knapp 2500 DM gekostet. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Was am Verstärker sofort postiv ins Auge fällt ist der wartungsfreundliche Aufbau, die Verstärkerplatine kann noch oben weggeklappt werden und alle Bauteile sind ohne größere Schraubereien gut zugänglich und leicht austauschbar. Die Endstufenkühlkörper sind ein wenig klein geraten, haben jedoch durch die vielen Rippen ein große Oberfläche, trotzdem wurde der Verstärker bei starker meßtechnischer Belastung sehr warm, für den Genuß des normalen Musiklieberhaber aber nicht als Problem anzusehen. Die vielen Kabel und Leitungen entsprechen dem Stand der kommerziellen Technik, wobei die Signalkabel aber geschirmt sind. Der Verstärker wiegt dank seines getakteten Netzteils nur knapp 13 kg. Das Gewicht ist bedingt durch das getaktete Netzteil sehr gering, vergleichbare Exemplare mit traditionellem Transformator bringen gern 10 kg mehr auf die Waage. Messungen:Zuerst die übliche Prozedur mit dem Oszilloskop die Grundfunktionen prüfen: sieht der Sinus sauber aus, Rechteckantwort, nur geringe Gleichspannung am Ausgang, bis mehrere zehn kHz keine stark abfallende Amplitude am Oszilloskop? - war alles o.k. Anmerkung: der Verstärker wurde entwickelt und spezifiziert für Lasten von 8 Ohm bis 16 Ohm. Ein Betrieb mit 4 Ohm ist im Prinzip unzulässig, ich tue es hier aber trotzdem. An den 4 Ohm wird er schlechtere Messwerte und dadurch leichter erkennbare Verschlechterungen zeigen als an 8 Ohm. Bedenkenswert ist aber auch, viele 8 Ohm Lautsprecher haben Frequenzbereiche, in denen die Lautsprecherimpedanz deutlich unter die 8 Ohm sinkt - daher sollte der Verstärker auch mit niederen Impedanzen zurecht kommen, zumindest kurzzeitig, darauf hin zielt der 4 Ohm Test auch. Genau genommen kann man Verstärker gar nicht explizit für 4 Ohm oder 8 Ohm bauen, dem Verstärker ist das eigentlich gleichgültig, er orientiert sich an Ausgangsströmen und Aussteuerung - nur jetzt kommt das berühmte "aber": die Kombination der verwendeten internen DC Betriebsspannungen der Gegentaktendstufe und die Aussteuerung entscheidet letztendlich über die sinnvolle Last. Der Verstärker hat relativ hohe DC Betriebsspannungen deutlich über +/-60 Volt, für einen leistungsstarken 8 Ohm Verstärker eine sinnvolle Wahl. Werden nun aber 4 Ohm angeschlossen, könnten rein theoretisch enorm hohe Leistungen von mehreren hundert Watt am Ausgang abgegriffen werden, für derart hohe RMS Leistungen sind die verbauten Transistoren und Kühlkörper nicht ausgelegt. Könnte man beipielsweise bis auf max. ca. 40 Volt am Ausgang aussteuern wären das bei Rechteck etwa 400 Watt RMS, das macht er nicht lange mit. Bei 8 Ohm wären es 200 Watt RMS, ein himmelweiter Unterschied. Um ihn bis zur vollen Aussteuergrenze 4 Ohm tauglich zu machen, müßte die Betriebsspannung bei den verbauten Kühlkörpern und Transistoren deutlich reduziert werden, gleichzeitig müssten aber auch viele interne Verstärkerbauteile entsprechend der niedrigeren Betriebsspannung angepasst und optimiert werden. Der Hersteller hat den Verstärker bewußt so ausgelegt, daß er an 8 Ohm - 16 Ohm bedenkenlos verwendet werden kann und bei dieser Impedanz seine maximale Ausgangsleistung abgeben kann und auch optimal arbeitet. Ein Betrieb an 4 Ohm hin bis zu vertretbaren Ausgangsspannungen ist durchaus vertretbar, man sollte nur genau wissen was man da tut. Im Betrieb mit niederohmigeren Lasten verschlechtern sich im Normalfall die Parameter aller Verstärker, egal ob Hifi oder Operationsverstärker, da jedoch dieser Verstärker ohnehin schon gute Ergebnisse zeigt, ist die höhere Belastung sinnvoll um die Grenzen besser zu zeigen, außerdem ist von Interesse wie er auf harte Lasten reagiert. Verallgemeinern jedoch darf man diese Anschlußmöglichkeit niederohmigerer Lasten jedoch keinenfalls für jeden Verstärker, die Möglichkeit des Vorhandenseins einer internen Schutzbeschaltung, die zu niedrige Impedanzen erkennt besteht durchaus, wahrscheinlich würde der Verstärker dann bewußt abschalten um sich zu schützen. Sehr wahrscheinlich wäre diese Impedanzgrenze dann aber bestimmt nicht bei 4 Ohm sondern noch viel kleiner. Der fließende Übergang zum Kurzschlußschutz, den viele Verstärker (nicht alle) haben ist somit nicht mehr weit. Warum all dieses zähe Gerede und die ewig langen Erklärungen wie, warum und wann ein 4 Ohm Betrieb an einem 8 Ohm Verstärker möglich ist? Ganz einfach weil es natürlich nicht alle Leser wissen können - und es kann sonst schwer nachvollziehbar sein, warum sich diese Meßreihe hier über allgemeine Gebote hinwegzusetzen erlaubt. Hinzu kommt, daß im Moment gar kein vernüftiger 8 Ohm Lastwiderstand zur Verfügung stand, sonst wäre diese Meßreihe zum Vergleich dazugekommen. Überhaupt eröffnet man mit der Einführung der Variablen "Lastimpedanz vs. Meßreihe" eine dritte Dimension, idealerweise kämen noch hinzu die interessanten Messungen mit Parallelkapazitäten. Problem dabei ist keinesfalls, daß man diese nicht gern machen würde, einzig und allein: die Zeit. Klirrfaktormessungen:

Messung des Dämpfungsfaktors:

Dämpfungsfaktor an 4 Ohm, gemessen an 8 Ohm würden sich die Werte noch deutlich erhöhen.

Zugehöriger dynamischer Innenwiderstand. Amplitudengang mit zwei 3457A Multimetern. Blau ist die Messung im Leerlauf ohne Last - ein superglatter Frequenzgang - supergut - da spielt jetzt wirklich alles eine Rolle, von den Meßkabeln bis hin zur Genauigkeit der Multimeter. Rot ist die Messung an 4 Ohm, zu sehen der Spannungsabfall verursacht durch den dynamischen Verstärkerinnenwiderstand. Die Welligkeit ist jedoch schon etwas stärker ausgeprägt. Mit 8 Ohm werden die Messwerte irgendwo dazwischen liegen.

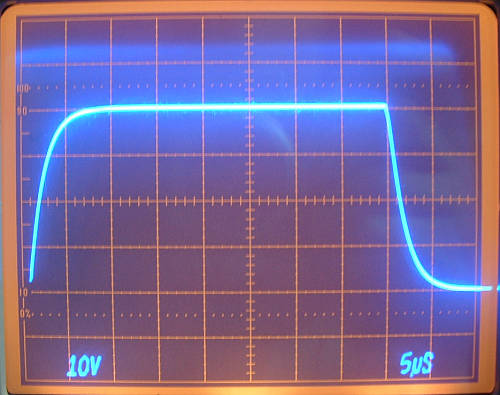

Anstiegszeiten und Slew Ratedie Slew Rate interessiert schon noch, daher nichts wie ran an die Rechtecke:

Hier liegen satte 225 Watt RMS mit 16 kHz Rechtecken an 4 Ohm, ich hab's dem Ding noch mal richtig eingeschenkt. Die für 8 Ohm ausgelegte Betriebsspannung hätte ausgereicht an 4 Ohm noch brutalere Leistungen für kurze Momente ans Licht zu befördern. Wäre mit Garantie noch was an Leistung drin gewesen, ich hab nicht weiter aufgedreht bevor es die Transitoren killen könnte, ich möchte es nicht ausreizen zu wissen, ob der Verstärker dagegen eine Schutzschaltung hat oder nicht, ich kann es nicht sagen. Bei 30 Volt fließen bereits 7,5 Ampere aus dem Ausgang raus, das reicht nun wirklich. Wunderschöner vorbildlicher, kaum zu verbessernder Einschwingvorgang, allerdings könnte er ein bisschen schneller sein. Der Verstärker wurde bei dieser Leistung sehr schnell sehr warm, ein paar Minuten genügten dafür, lang hätte er das nicht mitgemacht bei den kleinen Kühlkörpern - aber egal - dieses hohe Rechtecksignal entspräche einer Musik, das könntest Du Dir nicht im geringsten vorstellen was das für ein gräßlicher Lärm wäre (z.B. mit einem 300 Hz Rechteck), die lautesten Technoliebhaber wären liebste Weisenknaben dagegen. Phono InputUntersuchung des Amplitudengang. Dieser ist nicht so ganz einfach zu messen, es sind nur kleine Eingangsspannungen als Signal zu gebrauchen, auch die Meßdynamik am Verstärkerausgang bedingt durch die RIAA Kennlinie sinkt bei hohen Frequenzen um ca. 40 dB ab.

Harmonische Verzerrungen Phono Input

Gemessen wurde THD als auch THD+Noise, wobei THD+Noise hier auch die DC Komponenten in der Berechnung mit berücksichtigt, sie ist hauptsächlich für den hohen Wert von über 2% verantwortlich, normalerweise sollte diese bei Audio Messungen nicht berücksichtigt werden, wenn man DC nicht als Noise betrachten will. Anmerkung: die THD und THD+N Berechnung hat in diesem Diagramm so oder so nur einen akademischen Nutzen, da ja das Diagramm selbst die Details viel besser zeigt, die Zusammenfassung in nur eine Zahl, macht den Sinn besonders dann wenn das Diagramm nicht gezeigt wird. Nicht berücksichtigt in der Phono Input Klirrfaktormessung ist die Entzerrung durch die RIAA Kennlinie. Von 1 kHz zu 2 kHz unterdrückt sie jeweils etwa um weitere 2 dB die Harmonischen, wer den Klirrfaktorwert ganz exakt wissen will, sollte die RIAA Entzerrung für alle Harmonischen mit einbeziehen. Die Klirrfaktorwerte sind niedrig. Man könnte noch vieles Messen, reicht schon aus, wirklich sehr schöne Ergebnisse nach meinem Empfinden, ein sehr guter Verstärker. Es kann sein, daß diese Messungen fehlerbehaftet oder falsch sind. Die Darstellungen haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|