|

|

|

|

|

Der Verstärker hatte ein langes und hartes Leben hinter, viel Staub

und Spuren von Rost angesammelt. Das Gerät dient als

Ersatzteilespender. Es ist eigentlich sträflich ein Gerät so

verkommen zu lassen. Eine Reinigung nach ein paar Jahren kann nie

schaden.

|

Ein zweiter baugleicher Verstärker soll repariert werden. Er ist

noch in einem ordentlichen Zustand. Kaputt, an den Endstufen hängt

der Ausgang fest auf +60 Volt. Ohne die eingebaute Schutzschaltung

wäre es das Ende für einen gleichspannungsgekoppleten

Baßlautsprecher gewesen.

|

Endstufenplatine Lötseite. An ihr wurde in der Vergangenheit

eindeutig schon gelötet. Zu sehen unten rechts auch der Halbleiter

Friedhof, alles defekte Endstufentransistoren. Bei vielen eine

niederohmige Verbindung zwischen Basis und Kollektor. Nicht einer

dabei ohne Kurzschluß, es müssen große Ströme geflossen sein.

|

Die

orginalen Endstufentransistoren sind die PNP Typen 2SA1065 und NPN Typen

2SC2489. Beide sind sehr schnell, sie sind schnelle bipolare

Leistungstransistoren (150V/10A/120W). Leider sind alle defekt.

Mitgeliefert sind ein paar neue 2SC2489 und ein Satz 2SB681 PNP und 2SD551

NPN (150V/12A/100W). Auf den ersten Blick passen diese als Ersatz recht

gut, der Verstärker wurde aber nicht für diese Typen kompensiert. Wenn der

Orginaltyp kaum noch erhältlich ist, helfen die üblichen Transistor

Vergleichstlisten. Diese Listen berücksichten aber nicht immer alle

Parameter. Falls ein anderer Transitortyp eingesetzt wird, immer genau

überlegen an welcher Schraube damit gedreht wird. In vielen Fällen ist es

möglich, oft sind sogar Verbesserungen damit erzielbar, aber auch das

Gegenteil ist möglich. Der Verstärker kann oszillieren und dabei können

sogar noch mehr Halbleiter kaputt gehen.

|

|

Nach der Reinigung ist die Leiterplatte wieder sauber. Zu sehen

rechts und links die TO-3 Fassungen für die Endstufentransistoren,

die gesteckt sind und über die beiden Schrauben wird der Kollektor

(Gehäuse) kontaktiert. Die gesteckte Variante ist sehr

wartungsfreundlich. Die weißen Widerstände sind 0,47 Ohm

Widerstände, sie dienen zur lokalen Gegenkopplung und vereinfachen

auch das parallelschalten der Transistoren. Die Treibertransistoren

kommen anscheinend mit kleinen Kühlkörper aus. Glücklicherweise ist

das Service Manual vorhanden, ohne Schaltpläne wäre die Reparatur

eine mühselige Arbeit.

Zum schnellen Suchen von Fehlern in der Schaltung genügt bereits ein

einfaches Multimeter:

-

damit lassen sich die PN Übergänge mit

etwa 600mV an Basis-Emitter und Basis-Kollektor überprüfen.

Grobe Transitordefekte sind so erkennbar.

-

Dioden in Durchlaßrichtung zeigen etwa

300-600mV

-

Widerstände dürfen nie viel hochohmiger

sein als der Nennwert, ansonsten ist er sicher kaputt. Oft zeigt

der Ohmmesser aber einen niedrigeren Wert, liegt meist an der

Parallelschaltung mit anderen Bauelementen. Viele defekte

Widerstände zeigen ein "hochohmiger werden" bis hin zum

kompletten Ausfall. Der Teufel steckt jedoch im Detail, manchmal

gauckeln den Widerständen parallelgeschaltete Kondensatoren dem

Multimeter falsche Werte vor, es kann mehrere Sekunden dauern

bis die Anzeige steht.

-

im eingebauten Zustand die DC Spannungen

messen. Deutlich sicherer ist aber das Oszilloskop, es zeigt die

Kurvenform, das Multimeter ist in dieser Beziehung ungeeignet.

|

|

|

|

|

Die auf den ersten Blick - OK - Endstufe wurde nun beliebig am

linken Kanal angeschlossen. Sie wurde bestückt mit den

mitgelieferten 2SB681 und 2SD551 Transitoren. Das sind zwar nicht

die richtigen, aber der einzige Satz, der noch funktionsfähig ist.

Für Tests ist das in Ordnung auch wenn er hops gehen könnte.

Lautstärkeregler auf Null, Eingänge offen lassen und Power ON. Oft

beginnt eine Oszillation nicht sofort bei den kleineren Amplitude,

sondern erst mit größeren - also ein kleines Signal anlegen und

Lautstärke langsam aufdrehen und am Oszilloskop beobachten was

passiert, wenn der Sinus anfängt leicht zu oszillieren - Gefahr! -

Volume zurück - wenn das Scope dann doch plötzlich ganz "grün" wird

ist es oft zu spät - die Transistoren können kaputt gegangen sein.

Das Risiko einer sofortigen Oszillation besteht.

|

Leistungstransitoren im TO-3 Gehäuse. Montiert mit

Wärmeleitpaste und Glimmerscheiben zur elektrischen Isolation des

Kollektors zum Kühlkörper. Bei der Montage der Isolierscheiben

werden gern Fehler gemacht, daher mit dem Ohmmeter auf Hochohmigkeit

prüfen. Die Wärmeleitpaste ist ein widerliches Zeugs an den Fingern,

daß dann später auch überall am ganzen Tisch schmiert. Hier wurde

einst reichlich spendiert. Nur soviel auftragen, daß die

Oberflächenkratzer und Unebenheiten im Isoliermaterial, Gehäuse und

Kühlkörper ausgefüllt werden. Die Paste soll keine zusätzliche

aufbauende Schicht bilden, die den Wärmewiderstand verschlechtert,

wirklich nur Lücken füllen. Auch die Schrauben am Anfang nicht voll

anziehen, damit ein paar Tage später nach dem ersten Betrieb noch

etwas nachgezogen werden kann. Es dauert immer etwas bis sich die

Paste vollends setzt.

|

|

|

|

|

|

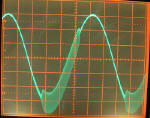

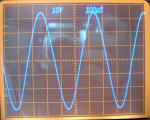

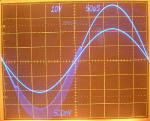

Nach dem ersten Einschalten ist der Verstärker stabil, ab ca. 25

Volt beginnt er leicht zu oszillieren.. 2 kHz ohne Last am Ausgang.

|

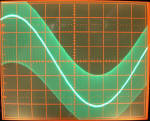

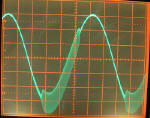

Wird nun die Amplitude noch weiter erhöht (10V/DIV), beginnt die

Oszillation sehr deutlich, vor allem in der negativen Halbwelle.

|

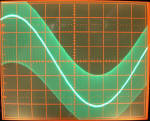

die Transitoren sind wärmer geworden, durch den permanent fließenden

Ruhestom. Die Oszillation wächst, langsam wird es Zeit abzuschalten.

|

|

Die Ursachen für eine Oszillation sind vielfältig, wahrscheinlich

ein Defekt im ersten Teil der Endstufe (lange Platine hinter den

großen Elkos). Wobei die falschen Endstufentransistoren diese

Oszillation mit begünstigen können.

|

|

|

|

|

|

Nun wurde ein Versuch gestartet, wie sich die letzten verbliebenen

2SC2489 Orginaltransistoren auf den Ausgang auswirken.

|

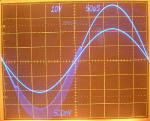

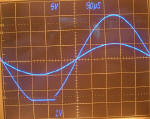

Mittlerweile mal das Oszilloskop getauscht eines mit Readout. Das

Bild zeigt den Verstärker im Leerlauf mit PNP Ersatztransistor und

dem orginalen NPN in der positiven Halbwelle.

|

Beim Anlegen einer 4 Ohm Last wird der Verstärker stabil. Nur

merkwürdigerweise beginnt er bereits bei ca. -13 Volt zu clippen. Es

müssen noch Defekte vorliegen.

|

Power Amp

|

Nun

gilt es die lange Platine hinter den großen Elkos zu untersuchen.

|

|

|

|

|

|

In der langen Leiterplatte direkt hinter den großen Elkos steckt

sehr wahrscheinlich ein Fehler. Die beiden Kanäle sind symetrisch

aufgebaut, recht kurze Leiterbahnen, kaum Drahtverhau. Die

länglichen, schmalen, kleinen Transitoren sind Doppelfet's in der

ersten Stufe (etwa in der Bildmitte rechts und links), in einem

Gehäuse das ist vorteilhaft z.B. wegen den Drifteigenschaften

über Temperatur. Was eventuell kritisch geworden ist mit den Jahren,

die veringerte Kapazität der Elektrolytkondensatoren. Auch die

kleinen Potentiometer (oben) sind gern ein Problem, nur dran

rumdrehen wenn nötig, da außerhalb der Stelle wo der Schleifer all

die Jahre gestanden ist, die Oberfläche gern verschmutzt ist, da muß

ein paar mal dreht werden um die Ablagerungen mit dem Schleifer zu

entfernen.

|

den ersten Fehler schon gefunden, ein 180 Ohm Widerstand größer als

der Meßbereich von 2 kOhm. Der ist kaputt. Die umliegenden Bauteile,

insbesondere Halbleiter gilt es nun selbstverständlich auch zu

prüfen. Runter mit der Leiterplatte, manchmal einfacher gesagt als

getan. Zuerst ein paar Bilder machen, dient später als Hilfe um zu

wissen welcher Draht wieder wo rangelötet werden muß, ohne mühsam

den Schaltplan zu studieren. Wenn die Drähte weg sind, kommen noch

die Plastikclips.

|

Der Verstärker ist mit den Jahren schmutzig geworden. In der

Gegenwart sind Kondensatoren mit gleicher Kapazität bedeutend

kleiner geworden und auch besser. Trotzdem sehe ich bei denen

vorerst keinen Grund sie zu tauschen, sind fast immer noch ok, sind

auch nicht so billig. Zudem geht auch hier etwas Orginalzustand

verloren, obwohl mir das sonst eigentlich eher egal ist. Ein Messen

der Kapazität wäre interessant, aber nur wenn sie sich vernüftig

auslöten lassen. Wer keinen Kapazitätsmesser für hohe Kapazitäten

hat, kann dies auch so beurteilen: Verstärker z.B. mit 4 Ohm

belasten (ausreichend starker Lautsprecher geht natürlich auch), mal

richtig aufdrehen. Als Signalquelle ein Sinussignal und die

enstehende Ripplespannung am Kondensator mit dem Oszilloskop

beobachten. Bei einem schlechten Elko mit fallender Kapazität

jedenfalls wird ein hoher Ripple zu sehen sein.

|

|

|

|

|

|

Nur keine Hemmungen, der Dreck muß einfach runter von der

Leiterplatte. Eine milde Seifenlösung macht der Leiterplatte und der

Elektronik überhaupt nichts. Ein Reiniger ist auch vorteilhaft, da

er rückstandsfrei und gut abtrocknet, wie das Geschirr auch.

Selbstverständlich geht auch Spiritus, ist aber schon stärker in der

Wirkung, gibt gern leicht matte Rückstände auf der Leiterplatte und

ist die Empfehlung für den zweiten Waschgang. Der

Leiterplattenreiniger mit Plastikpinsel im Sprühkopf integriert,

liefert gute Reinigungsergebnisse. Für eine stark verdreckte Platine

braucht man aber viel davon. Bestens geeignet ist LR auch für

Lötrückstände aller Art. Es gibt zig Möglichkeiten eine Leiterplatte

zu reinigen. Kann schon sein, daß Wasser irgendwo in ein Bauteil

reinläuft, wo es im Neuzustand nicht reinlaufen würde, es ist ein

gewisses Risiko. Ein gewöhnliches Bauteil, daß wegen des Waschens

nun beschleunigt kaputt gehen würde, soll's doch ruhig gleich kaputt

gehen, ich schmeiß es raus, lieber bei mir als im nächsten Jahr bei

Dir im Wohnzimmer.

|

Nach dem Waschen ist die Leiterplatte trocken zu föhnen, aber nicht

mit den 2000 Watt, sondern so, daß man die Leiterplatte dabei immer

noch bequem mit der Hand festhalten kann. Also nicht zu heiß

einstellen. Eine Druckluftpistole trocknet auch gut. Nur an der Luft

trocknen lassen geht auch, die Wassernester, die man nicht sieht

bleiben aber sehr lange erhalten, sind beim Einschalten nicht so

toll. Ein Heizkörper tut gute Dienste. Wassernester bilden sich z.B.

in den Gehäusen der kleinen Potentiometer, diese müssen auf jeden

Fall ausgetrocknet sein vor dem Einschalten. Einen gewissen

Sachverstand erfordert die Reinigung schon. Eine saubere

Leiterplatte ermöglicht auch eine optische Inspektion. Auch wenn sie

funktioniert, es schadet nicht diese auch einmal unter einer Lupe

richtig zu betrachten. Feine Risse in den Leiterbahnen sind nie

auszuschließen, und mechanisch beschädigte Bauteile besser

erkennbar. Die Lötstelle kann man so auch besser beobachten oder

nachlöten.

|

Die Leiterplatte sieht nun wieder sauber aus. Die restlichen

defekten Bauteile auf dieser Leiterplatte, Transitor NPN 2SC2633 und

zwei dazugehörige Widerstände R48, 50 mit je 180 Ohm. Im anderen

Kanal war Transitor 2SC2633 defekt, aber die Widerstände ok.

Warum auch immer die Endstufentransitoren kaputt gegangen sind, sehr

wahrscheinlich hat ein Defekt den anderen bewirkt. Durch den einen

intern kurzgeschlossenen Transistor liegt beispielsweise eine zu

hohe Spannung an dem Widerstand, die hohe Leistung macht ihm den

Garaus und er geht mit defekt. Es ist nicht immer vorhersehbar ob

ein Transistor im Defektfall kurzschließt oder hochohmig wird, hängt

von der Fehlersituation ab, aber auch vom inneren Aufbau, was gibt

z.B. zuerst nach: die Bonddrähte (wird hochohmig) oder das Silizium

(kann schmelzen, niederohmig).

|

Die

Bilder mit dem vielen Wasser, Seife und dem Waschbecken

haben seit der Veröffentlichung teils negative Meinungen

verursacht, das war so nie gedacht, es war lediglich eine

Erzählung wie ich es gemacht habe.

Manche glauben nicht, dass man sehr schmutzige Elektronik bei

Bedachtheit auch nass reinigen kann. Ich wurde deswegen schon

mehrfach öffentlich für wörtlich "verrückt" erklärt Elektronik

mit Wasser zu reinigen. Gerade deswegen bleiben die Bilder drin

und diese Anmerkungen kommen ergänzend hinzu:

Warum soll nun Wasser gefährlicher sein als teils scharfe

Reinigungsmittel, für die man sich teilweise sogar Handschuhe

anziehen sollte?

In manchen industriellen Bereichen werden bestückte

Leiterplatten nach Rparaturen auf Kundenwunsch sogar "GEBADET"

über einen längeren Zeitraum in Alkohol, damit wirklich alle

Schmutzreste und Lötflußmittel Reste restlos entfernt sind.

Teilweise wird dies nach Reparaturarbeiten sogar gefordert.

Reinigen mit Alkohol entspricht anerkannten Richtlinien. Selbst

Hinweise auf das Reinigen mit milden Wasserlösungen und dem

Nachspülen mit klarem Wasser, dies kann man sogar in manchen

Instruction Manuals der Geräte Hersteller nachlesen.

Wenn ich Alkohol, Industriereiniger oder sogar "audiophilen

Spezialreiniger" genommen hätte, würde keiner dieser Leute

danach krähen, "Alkohol oder Spezialreiniger" hört sich ja auch

irgendwie "industrieller, professioneller und beruhigender" an.

Der schärfere Alkohol reinigt besser und wirksamer und er

verdunstet hinterher deutlich schneller, das sind seine

unverkannten Hauptvorteile. Zeit ist ein Faktor im industriellen

Bereich, deswegen kommt dort kaum einer auf die Idee Wasser

zuverwenden, wegen der ganz klar erhöhten Trockenzeit und das

Risiko der Leitfähigkeit bei nicht restlos entferntem Wasser.

Ich habe auch nirgends geschrieben, daß man Wasser in einen

offenen Trafoaufbau reinlaufen lassen sollte wo man es hinterher

nur schwer wieder rauskriegt, oder? Da würde ich selbst mit

Alkohol nicht gerne waschen. Ein wenig denken muss man schon was

man tut, dieses digitale Denken "Spezialreiniger passiert

nichts" "Wasser ist der Teufel" ist sowieso falsch, es gibt

immer Zwischenzustände.

Oxidation durch das Wasser ist bei einer derat geringen

Einwirkzeit wohl eher als bescheiden anzusehen, selbst auf

Kontakten. Zumal solche hinterher mit Kontaktpflegespray

behandelt werden.

Warum nehme ich keinen Spiritus zum Baden oder Waschens des

Verstärkers sondern Wasser? Ja schaut mal (richtet sich an die

Kritiker) soll ich jetzt im Ernst wegen Euch eine Wanne mit

zwanzig Liter Spiritus füllen nur um den ganzen Verstärker darin

zu baden oder gleich den hochreinen Alkohol ohne

Vergällungsmittel, welches gern weißliche Flecken hinterläßt?

Ich kann daher nur die Empfehlung geben, lasst Eure alten Kisten

nach einer Reparatur lieber versifft und dreckig oder kauft für

fünfhundert Euro 1 Liter audiophilen Spezialreiniger,

zusammengemischt von einem Instrumentenbauer, Tontechniker,

Fach-Ingenieur oder einem Berufsmusiker. Ist es das was Kritiker

hören wollen? (Die Auflistung dieser Berufe ist keineswegs

abwertend gemeint, es ist nur ein Wortspiel).

Es soll jeder das tun was er für richtig hält und respektieren,

daß jegliche Methode ihre Vor- und Nachteile hat. Ich jedenfalls

habe noch keinen für "verrückt" erklärt nur weil er entweder mit

Wasser, Alkohol, Spezialreiniger, Wattestäbchen oder überhaupt

nichts reinigt.

Wenn dieser Verstärker nicht hätte repariert werden müssen,

hätte ich ihn sowieso nicht gereinigt, ein funktionierendes Hifi

Gerät im Innern zu putzen nur so zum Spaß - nein danke, mach ich

auch nicht - dazu gibt es keinen zwingenden Grund.

Bei einer Instandsetzung hingegen,

wenn das Gerät sowieso schon zerlegt ist putze ich lieber erst

mal und zwar aus diesen Gründen:

- im sauberen Zustand erkennt man manche

Fehler (manche im verschmutzen besser)

- die Finger bleiben sauberer

- die Farben der Drähte sind wieder besser

zu erkennen zur Signalverfolgung

- Lötarbeiten an sauberen Leiterplatten

gehen einfacher

- hochohmige Schaltungen arbeiten besser im

sauberen Zustand (sind jedoch keine drin)

- sieht schöner aus

Es ist einfach traurig wenn man die

einfachsten Dinge ausgiebig und breitgetreten in jedem Detail

erklären muss, da es sonst anscheinend von manchen mißverstanden

wird.

|

|

|

|

|

Wenn schon denn schon, wird alles sauber gemacht. Siehst Du wie das

Kupfer wieder schön glänzt? Die inneren Leiterplatten sind bereits

alle unten, da lohnt es sich die Grundplatte zu putzen. Drauf mit

dem Wasser, Seifenlösung und der Bürste. Vorher aber gründlich

überlegen wo nur wenig Wasser drauf soll. Z.B. bitte nicht die

Trafos und Relais. Natürlich so wenig wie möglich in die Potis oder

den Lautstärkeregler, der vordere Teil (Potis und Schalter) und

hintere Teil (Vorverstärker) läßt sich hier gut abdecken.

|

Die Sicherungen glänzen sogar wieder ein wenig. Auf der großen

Platine ist nur grobes Holz an Bauteilen drauf, denen das Wasser

nichts macht. Das vollständige Zerlegen und reinigen der großen

Platte, wäre so viel Arbeit, die sich kaum rechnet, die ganzen

zehntausend Drähte und Kabel ab und wieder anzulöten - nein danke -

das geht hier auch mal anders.

|

|

|

|

|

Teilespender für die defekten Transitoren

|

Zunächst keine weiteren defekten Bauteile mehr gefunden, der

Zeitpunkt zum Zusammenbau kribbelt in den Fingern.

|

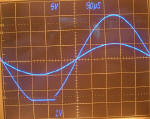

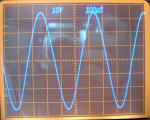

|

Siehe da, eine der beiden Endstufe mit den Ersatztansistoren läuft

an beiden Kanälen der langen Platine. Das Foto zeigt die

Ausgangsspannung an einer 4 Ohm Last. Ich habe hier mal aufgedreht

auf 36 Volt Amplitude bei einer Frequenz von 2600 Hertz. Es geht

noch ein klein wenig mehr Amplitude, danach beginnt der Verstärker

jedoch mit Clipping. Diese 36 Volt an 4 Ohm bringt er am Scope mit

den nicht orginalen Transitoren. Der Kühlkörper wird dabei sehr

warm, für Dauerbetrieb mit solch einer sinusförmigen Belastung nicht

zu empfehlen.

Spitzenleistung sind das:

RMS Watts damit ist die Leistung in Wärme gemeint, die eine dem

Sinus gleichwertige Gleichspannung im Widerstand in Wärme umsetzen

würde. In anderen Worten: die gezeigte Sinusspannung mit der

Amplitude von 36 Volt würde den Lastwiderstand auf eine bestimmte

Temperatur aufheizen. Eine Gleichspannung von 36 Volt/1.414 = 24,445

Volt würde den Lastwiderstand genau auf die gleiche Temperatur

aufheizen wie die Sinusspannung.

|

Lautsprecheranschlüsse

|

|

|

|

|

Es war ein Wunsch die orginalen Lautsprecherkabel Anschlußklemmen

gegen Bananenbuchsen zu ersetzen.

|

Der schwarze Buchsenträger muß ausgelötet werden, die Bananenbuchsen

sind einfach nicht darauf montierbar.

|

Als Träger soll nun ein kleines hübsches Holzbrettchen dienen, daß

dann von hinten auf die Rückwand geschraubt wird. So schreibt sich

"Fase" richtig.

|

|

Über die Maßnahme mit dem Brettchen kann man sich streiten. Rein

elektrisch (ohmscher Widerstand) bringt es nichts, vielleicht das

hier: ein vergoldeter Bananenstecker und vergoldete Buchse oxidieren

über Jahre hinweg nicht, der Kontaktwiderstand bleibt konstant,

solange die Federkraft erhalten bleibt (vernickelt geht natürlich

auch). Manche Schraubklemmen lockern sich mit der Zeit ein wenig,

kontrollieren ist da gelegentlich nicht verkehrt. Vorteilhaft ist

die Bananenstecker Lösung auch, da ein Kurzschluß eigentlich nur

schwer hinzubekommen ist. Wenn man bedenkt, daß bei beiden

Verstärkern die Endstufentransistoren kaputt gegangen sind, so ist

die Kurzschlußgefahr gar nicht mal so auf die leichte Schulter zu

nehmen. Wie schnell passiert es, daß ein paar Kupferadern nicht

richtig untergeklemmt werden und sich Plus und Minus berühren?

Besonders dann wenn man es eilig hat, das Licht schlecht ist usw.

Ja, das ist ein Vorteil der Bananenbuchsen, Schluß mit dem Gefummel,

verschiedene Lautsprecher und Verstärker ruck zuck austauschbar.

Nett aussehen wird es bestimmt auch.

|

|

|

|

|

|

Ein Brettchen aus massivem Nußbaum Kernholz tut gute Dienste. Zeigt

den unbehandelten Zustand.

|

Eingebaut sieht die Kombination Brett und Buchsen nett aus. Das Holz

wurde zum Schutz mit einem Hartöl eingerieben, als Holzschutz und

gleichzeitig ein wenig mehr Farbe und Glanz.

|

Die einzige Quelle, die ich fand, die gleichzeitig den PNP und NPN

Typen am Lager hatte.

|

|

|

|

|

Inzwischen sind auch die neuen Kondensatoren angekommen und warten

auf den Einbau. Verwendet werden keine "Billigst" aber auch

keine "Teuerst" Kondensatoren. Man kann endlose Diskussionen darüber

führen was das Beste ist. Das Beste gibt es nie, jede Lösung hat Vor

und Nachteile.

|

Der

Ausbau der Lautsprecheranschlüsse erfordert Wärme und Geduld. Hier

hat ein Heißluftföhn mit schmaler Luftdüse gute Dienste geleistet.

Bei einem Anschluß hat sich leicht das Kupfer aufgewellt, verzeih's

mir.

|

Die

mit Spiritus gereinigte Leiterplatte wieder eingebaut. Drähte sind

typisch für Großserien kurz gehalten, um Kosten zu senken, sowie um

elektrisch kurz zu bleiben. Beim Reparieren gelegentlich nervend.

|

|

|

|

|

Das

war eine Idee die Platte mit den Buchsen zu verbinden - hat nicht

funktioniert. Dünnere besser biegsame Drähte wurden verwendet, oben

mit flexiblen isolierten Leitungen, damit genügend Abstand zu den

störenden Widerständen eingehalten werden kann. Die Anschlüsse der

orginalen Plastik Lautsprecherbuchsen, sitzen nicht mittig wie die

Bohrungen.

|

Die

Leiterplatte im eingebauten Zustand. Hier geht es eng zu. Die

Gefahr, daß sich irgendwo blanke Buchsen und z.B. die Drähte der

Widerstände berühren ist gegeben, d.h. die Platte präzise einbauen

und auf genügend Isolation achten und vor allem danach überall gut

kontrollieren.

|

Eingebaut sieht das kleine Nußbaumbrettchen gut aus und passt zum

Schwarz des Gehäuse. Die Imbusschrauben lassen sich einfach

festziehen. Die Größe passt genau, so daß das Plus und Minus Symbol

noch sichtbar bleibt.

|

|

Der Einbau des

Brettchens erfordert schon etwas Geschick, Geduld und Zeit, aber

jetzt ist es drin. Vielleicht wäre der Einbau für Dich handwerklich

auch kein Problem, aber jemand der elektrotechnisch wenig erfahren

ist, kann hier schnell einen Bock schießen, ein kleiner

neugeschaffener übersehener Kurzschluß kann die Endstufe

beschädigen. Also entweder Finger weg oder nachher wirklich ganz

genau nachsehen.

|

Endstufen

|

|

|

|

Nun

geht es an die Leiterplattenseite der Endstufen. Zuerst eine

Reinigung mit Spiritus und Pinsel. Da sind noch Flußmittelreste

drauf und eine werksseitige Schutzschicht, die mittlerweile

ordentlich mit Staub verschmutzt ist.

|

Die

Endstufe vom anderen Kanal ist genauso verdreckt, an ihr wurde aber

schon mal repariert, deutlich zu sehen an den nicht gereinigten

Lötstellen, voll mit Flußmittelresten. Elektrisch macht das bei

einer niederohmigen Endstufe nicht viel aus, ist aber unschön.

|

die

Bauteilseite der rechten Endstufe ist auch noch verschmutzt, der

Staub muß weg. Krumm und bucklig eingebaute Widerstände.

|

|

|

|

|

Auch

dieser alte Siff, die überschüssige mittlerweile verdreckte

Wärmeleitpaste muß jetzt runter. Immer die Hände verschmiert egal wo

man hinlangt. Mit einem Lappen kräftig wegwischen. Die

Glimmerscheiben werden natürlich auch geputzt und bei der

Gelegenheit auf Schäden kontrolliert. Aber Vorsicht die Scheiben

brechen leicht, nicht biegen.

|

Nach

der Spiritus Reinigung und dem Trocknen mit dem Heißluftföhn sieht

die Leiterplatte wieder richtig sauber aus. Sogar die

Emitterwiderstände glänzen wieder wie Zahnweiß aus der Werbung. So

macht es Spaß daran zu arbeiten. Das ist die linke Endstufe, die

bereits scheinbar lief, sie wurde mit A und C markiert (Hilfe

Plazierung der Transistoren)

|

Beginnen wir mit dem Tauschen der Elektrolytkondensatoren. Hier der

ausgelötete 47µF/10V. Ersetzt durch 47µF/25V. Der Fortschritt

der letzten Jahrzehnte macht sich auch in der Größe bemerkbar, ein

vergleichbarer aus alten Tagen wäre größer.

|

|

Bei der Montage der Endstufentransistoren unbedingt darauf

achten, daß kein Kurzschluß zwischen Transistorgehäuse (Kollektor)

und dem Kühlkörper entsteht. Nach jedem Tausch eines

Endstufentransistors muß dies mit einem Ohmmeter oder

Durchgangsprüfer unbedingt überprüft werden. Ein Ohmmeter kann aber

durch parallelgeschaltete Kondensatoren schwankende Werte anzeigen,

z.B. ein paar hundert Ohm, das ist normal. Aber auf keinenfalls nur

wenige Ohm - dann Verstärker in Gefahr ! Auch sicherstellen, daß die

Meßspitze blanken guten Kontakt zum eloxierten Kühlkörper hat,

Meßgerät zuvor prüfen.

|

|

Getauscht wurde auch der Elko 1µF/50V. Bei dieser Kapazität bietet

es sich an gleich einen vorteilhafteren Folienkondensator zu

verwenden (der gelbe ist der neue 1µF/63V).

|

|

|

Oha, was ist den

das? Defekter Widerstand mit 62 Ohm in der Endstufe rechts. Der ist

mir schon im verdreckten Zustand aufgefallen, die Oberfläche war

zwar noch ganz, nur war er an einer Stelle leicht bräunlich, das ist

oft ein Indiz für zu viel Wärme. Durch das Reinigen und das Drücken

mit dem Pinsel kam die Wahrheit ans Licht. Es zeigt wie schwach der

Trägerkörper bereits gewesen ist, das leichte Berühren mit dem

Pinsel ließ in brechen. Einem OK Widerstand macht das gar nichts.

Der kaputte Widerstand hatte möglicherweise noch etwas von

seinen Sollwert, so daß die Schaltung noch funktionierte, er wäre

aber ein eindeutiger Kandidant für einen Ausfall in der nächsten

Zeit. "Ein gewöhnliches Bauteil, daß wegen des Waschens nun

beschleunigt kaputt gehen würde, soll's doch ruhig gleich kaputt

gehen, ich schmeiß es raus, lieber bei mir als im nächsten Jahr bei

Dir im Wohnzimmer". Solch eine Bestätigung kommt wie gerufen.

|

|

|

|

Werfen wir doch mal einen Blick auf die Endstufe links. Der dort

eingelötete Widerstand mit 62 Ohm ist kein Orginalwiderstand, der

hat eine andere Bauform. Der Ersatz ist ein Standard 0,7 Watt

Metallschichtwiderstand. Aha, das ist auch die Endstufe an der schon

mal repariert wurde. Genau dieser R war auch schon mal kaputt.

Es ist reine Spekulation warum: R ist im Fehlerfall überlastet und

wird dabei mit in den Tod gezogen. Ein Blick in die Schaltung kann

das klären.

|

|

|

|

Wie wird der Widerstand ersetzt? Im Idealfall mit einem größeren 62

Ohm Metallschicht/Metalloxid Widerstand, z.B. ein 1-2 Watt

Widerstand. Ich hab aber z.Z. leider keinen größeren Metallschicht

mit 62 Ohm zur Verfügung. Man kann sich aber auch einen etwas

belastbaren 62 Ohm selber bauen. Beispielsweise aus vier Stück 0,7

Watt Standard Metallschicht, verschaltet so wie im Bild, hat

genügend maximale Verlustleistung und ist elektrisch und mechanisch

für diese Anwendung so in Ordnung.

|

|

|

|

die ankommenden Transistoren werden am Kennlinienschreiber getestet,

ob sie funktionieren und auch den Transport überstanden haben.

|

mit solch einem älteren schönen Röhrengerät, lassen sich die

Kennlinien von Transitoren darstellen. Hier ist ein NPN Transistor

angeschlossen. Die Transistoren sind alle in Ordnung.

|

|

|

|

An beiden Endstufen sind die 62 Ohm Widerstände ausgetauscht. An der

Endstufe links ist sogar noch deutlich unter dem R auf der Platine

ein brauner Fleck zu sehen, das hat als Ursache Wärme. Das ist die

Leiterplatte mit dem kleinen 62 Ohm, der bereits schon bei einer

früheren Reparatur einst getauscht worden ist.

|

So langsam wurde es spannend in der Endstufe links. Ein Blick in den

Schaltplan zeigt, daß R und D in Reihe liegen, eine Untersuchung der

Diode in der Endstufe links zeigt diese als defekt und in beiden

Richtungen hochohmig, also kaputt. Am Meßgerätedisplay (oberer

Bildrand) kann man "OPEN" erkennen, das war eine Prüfung in

Durchflußrichtung, normalerweise sollten im ok Fall ca. 600 mV sein.

Die Diode wurde ersetzt mit einer aus dem Teileträger.

|

|

|

|

Hier und heute wird weitergemacht

|

|

Nach Überlegung wurde

der Defekt der linken Endstufenseite klarer. Möglich, daß ein NPN

Endstufentransistor defekt ging durch einen hohen Strom (warum auch

immer). Die Kollektor-Basis-Strecke schmilzt zu einem Kurzschluß und

damit liegt R in Reihe mit der Diode plötzlich an +66 Volt, dabei

fließt hoher Strom durch den PNP Treiber, das ganze fließt zum Teil

auch weg in den Transistor auf der langen Power Amp Platte und kann

dort das zerstörerische Werk fortzsetzen. Ob das alles auch wirklich

so war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.

|

|

|

|

In der Endstufe rechts, ist der Treibertransistor kaputt. Seine

Basis Emitter Strecke ist hochohmig. Wahrscheinlich ist auch die

rechte Endstufe über den gleichen Mechanismus gestorben wie die

linke Endstufe. Immer das gleiche kaputt: entweder R oder D, hier

jetzt sogar noch der Treiber und auch der Transitor + 180 Ohm

Widerstände auf der langen Platte.

|

Die

Treibertransistoren waren bei diesem Verstärker alle ohne

Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper montiert. Etwas

Wärmeleitpaste verbessert (laut Hersteller) den Wärmeübergang um bis

zu 50%. Die Treibertransitoren wurden ausgelötet, geprüft und danach

mit etwas Paste versehen.

|

|

|

|

|

Nach dem die Endstufen fertig und geprüft sind wurden sie

mit Schutzlack eingesprüht. Der Schutzlack ist ein seit vielen

Jahren in der Elektronik bewährter Schutzlack, er ist preiswert und

einfach anzuwenden. Die Oberseiten wurde nicht lackiert.

|

Beide Endstufen im lackierten Zustand. Der Lack ist durchlötfähig,

d.h. spätere Löt Reparaturen sind kein Problem. Am Markt gibt es

viele Elektronik Lacke für die unterschiedlichsten Anwendungen.

|

Power Amp

|

|

|

|

|

Nun

geht es an die lange Leiterplatte Power Amp hinter den dicken Elkos.

Der Lack an der Unterseite ist verschmutzt.. Sie wurde zuvor mit

Seifenwasser gereinigt, das enfernt aber nur das Grobe und den

Staub. Hier hilft ein lösendes Reinigungsmittel z.B. Spiritus.

|

Am

Power Amplifier sind alle Elektrolytkondensatoren gegen Neuteile

getauscht, dabei gab es auch ein paar Überraschungen. In der unteren

Hälfte liegt alles was an diesem Verstärker bereits getauscht worden

ist. Die Teile mit den weißen Kreuzchen sind alle defekt. In

dieser Leiterplatte waren zwei Elkos je 1µF/100V defekt, es

sind die beiden kleinen Elkos unten rechts.

|

Hier

noch ein Beispiel wie die Elektrolytkondensatoren kleiner geworden

sind. Sie wurden nicht nur kleiner, sondern elektrisch betrachtet

auch besser. Im Beispiel verbesserte sich der Verlustfaktor von

0.065 auf 0.018 und der Ersatzserienwiderstand ESR reduzierte sich

von 88 milli Ohm auf 25 mill ohm (@120 Hz gemessen mit einem

4282A).

|

|

Es waren fast alle

Elektrolytkondensatoren im Power Amp in Ordnung. Die orginalen

Kondensatoren zeigten nach all den Jahren keinen merklichen

Kapazitätsverlust, Verlustfaktor und ESR in Ordnung. Leckströme kaum

meßbar. Trotzdem lohnte sich das Tauschen gegen neue Kondensatoren,

die neuen Serien sind in ihren elektrischen Werten verbessert. Der

Temperaturbereich beträgt bei der neuen Serie 105°C bei der alten

85°C. Die Neuen haben etwa 1000 Stunden spezifizierte Lebensdauer

bei 105°C und darf danach einen Kapazitätsverlust von der

Größenordnung etwa -30% zeigen (man beachte, die Hersteller

spezifieren die Lebensdauer oft unterschiedlich). Nur 1000 Stunden

bei 105°C ? - das ist nicht so wenig, weil die Alterung gehorcht

einer exponentiellen Funktion vs. Temperatur, d.h. bei 25°C liegt

die Lebensdauer dann vielleicht bei geschätzt ca. ganz grob 40.000

Stunden.

Die Lebensdauer eines

Elektrolytkondensators hängt hauptsächlich ab:

-

von der Qualität

des Kondensators selbst

-

von der lokalen

Umgebungstemperatur im Verstärker selbst.

-

welche Rippleströme

der Kondensator tragen muß (eine Frage des Schaltungsdesign,

Bauteiledimensionierung und der Applikation), je höher der

Wechselstrom durch einen Kondensator, desto mehr innere Wärme

ensteht in ihm selbst und heizt ihn mit auf, die erhöhte

Temperatur wiederum begünstigt den stetig anhaltenden Vorgangs

des Verlustes an Elektrolyt, damit sinkt die Kapazität. Ein Low

ESR Elko wie die hier neu verbauten hat einen niedrigeren

inneren ohmschen Widerstand, nach p=i*i*ESR ensteht in ihm

weniger innere Wärme. Gerade für Anwendungen in Schaltungen, bei

denen er hohe Wechselströme tragen muß ist ein Low ESR ideal.

Für viele Anwendungen mit niedrigem Wechselstrom ist ein Low ESR

nicht erforderlich und ein Standard Typ in harmloser Umgebung

kann dabei sehr alt werden. Alle Typen ob Standard, Low ESR,

85°C, 105°C, oder 125°C haben alle ihre jeweiligen Vor- und

Nachteile.

Das Wechseln der

Kondensatoren war sinnvoll, besonders bei den beiden die total

defekt gewesen sind. Warum sind diese kaputt gegangen?, ich weiß es

nicht.

|

Power Amp

|

Nun

geht es an die große Leiterplatte mit den dicken Elkos. Die große

Leiterplatte selbst aus dem Gehäuse zu entfernen habe ich mir

gespart, das ist viel Kabellöterei und Geschraube, das Zerlegen ist

hier nicht so komfortabel wie das bisherige. Die Reinigung auf der

Unterseite mit Spiritus kann auch im eingebauten Zustand erledigt

werden, genauso geschah es auch mit dem Tauschen der Kondensatoren.

|

|

|

|

|

Ich

kann's nicht lassen ständig zu zeigen, was auf dem Gebiet der Elkos

von allen Herstellern geleistet worden ist um die Baugröße zu

reduzieren, in diesem Fall sogar mit höherer Spannungsfestigkeit

(mehr Spannungsfestigkeit benötigt mehr Volumen, verglichen mit

derselben) dazu noch verbessertem Verlustfaktor und ESR vs.

Frequenz.

|

Auch

die Power Amp Leiterplatte ist zum Abschluß mit Schutzlack

überlackiert worden.

|

Nun

ist mal wieder ein Zusammenbau und ein erster Zwischentest von

Nöten. Alles Zusammengesetzt und Eingeschaltet - siehe da der Amp

läuft nun auf beiden Kanälen, aber noch nicht richtig getestet, das

kommt später.

|

|

|

|

|

Der

Phonoverstärker befindet sich im hinteren Teil recht durchdacht

geschirmt zwischen zwei Blechen versteckt. Die Leiterplatte trägt

auch die Aux, Tape, Tuner Eingänge, Moving Coil und MM Eingänge. Die

ganze Platte besteht aus vielen Einzeltransistoren und

diskreten Bauteilen.

|

Eine

Reinigung des Phonverstärkers ist auch angesagt.

|

Neue

Kondensatoren für den Plattenspieler Verstärker.

|

|

|

Phono Verstärker

|

|

|

|

Plattenspielerverstärker enthält bipolare Koppelelkos im Signalweg,

diese werden durch Folienkondensatoren ersetzt.

|

Elektrolytkondensatoren am Phonoverstärker

getauscht. Die oberere linke linke Ecke ist der Moving Coil Sektor,

die empfindlichsten Signale im Verstärker.

|

dickes Folienkondensator Paket mit Sekundenkleber aneinander

geklebt.

|

|

|

|

|

die getauschten Elkos aus dem Phono Verstärker.

|

die Rückseite wird mit Spiritus gereinigt.

|

fertige Leiterplatte mit Schutzlack lackiert.

|

|

|

|

Überall Kabel und Leitungen wohin man schaut, sämtliche Potentiale

von klein bis hoch.

|

das Gerät hat keinen Schutzleiteranschluß, die Netzspannung verläuft

durch das Gerät von hinten nach vorne. Falls einer dieser Drähte

abkracht würde und das Gehäuse berühren sollte, liegt Spannung am

Gehäuse, gut kontrollieren.

|

|

Tone Control und erste Verstärker Stufe

|

|

|

An die Vorderseite. Alufrontplatte runter, (erstaunlich einfach ging

das) den vorderen Deckel abklappen. Rechts die Umschalter, links der

eigentliche Vorverstärker für alle Signale, die Bass & Treble

Regler, Subsonic Schalter usw.

|

|

|

|

|

ohne jetzt irgend jemandem zu Nahe treten zu wollen, die Art und

Weise wie das hier konstruktiv befestigt ist schon ein wenig ein

Gefummel. Zum Glück muß das hier nur selten geöffnet werden.

|

die beiden Leiterplatten und das Gehäuse

sind durch kurze Drähte miteinander verbunden. Die hintere

Leiterplatte hat einige Drahtbrücken. Guter Kontrast: rechts das

edle Poti, links viele Drähte.

|

Leiterplatte mit den Bass und Höhenreglern. Zu sehen sind die

kleinen gelben Folienkondensatoren statt der Elkos. Die beiden

dicken bipolaren 47µF Elkos wurden nicht ersetzt, sie bleiben drin,

sie sind noch ok. 47µF durch Folie zu ersetzen ist mir jetzt doch

etwas zu heftig in der Dimension.

|

|

|

|

|

fertige Leiterplatte mit dem DC ON-OFF Schalter, Subsonic und High

Filter. Man beachte auch unten rechts im Bereich der Transistoren

die braune Verfärbung der Leiterplatte durch Wärme.

|

nach dem Reinigen und Lackieren sieht auch

die Rückseite der DC-ON-OFF Leiterplatte wieder richtig neu aus.

|

die Rückseite der Tone Control Leiterplatte mit dem Bass und Höhen

Regler nach dem Reinigen und Lackieren. |

|

|

|

|

ausgetauschte Elkos, sie waren alle elektrisch noch in sehr gutem

Zustand. Die kleinen schwarzen links sind die bipolaren

Elektrolytkondensatoren.

|

Widerstände heizten der Leiterplatte ein.

Ein Wärmenest in der linken oberen Ecke. Dahinter das nächste

Öfelchen, Transistoren und Widerstände der anderen Platte.

|

230

Volt Netzschalter und Versorgungs und Signalleitungen.

|

|

Nun waren alle Bauteile

soweit getauscht, und es stand die Freude bevor den Verstärker

auszutesten. Gesagt getan - was ging? Nichts. In solchen Momenten

wächst der Ärger doch gewaltig, Stunden des Lebens verbracht in

voller Hoffnung und es geht nicht. Daraufhin getestet was es sein

könnte, dann endlich gefunden. Der DC-ON-OFF Schalter hat einen

üblen Wackelkontakt auch noch gleich auf beiden Kanälen, völlig

undefinierbar. Daraufhin den Schalter getauscht gegen den

funktionierenden aus dem Teileträger. Das auslöten erfordert etwas

Geduld, ist aber einfach.

|

|

|

genau in der Bildmitte

ist der DC On Off Schalter mit dem mechanischen Defekt. Bei dem

ersten Test ist das nicht aufgefallen, kann auch sein, daß das

vorherige auf und zusammenschrauben den Effekt begünstigt hat.

Rechts das Ersatzteil. Den Verstärker wieder zusammengeschraubt,

funktioniert. Ja nach dem Tausch von fast 100 Kondensatoren hat man

schon etwas ein mulmiges Gefühl ob gleich alles geht. Es ist immer

die Frage im Kopf, hab ich alle auch richtig gepolt eingebaut, ist

irgendwo einer der Drähte abgekracht usw.

|

|

|

|

die

Kontakte wurden zuerst mit Kontaktspray gut besprüht, danach mit

einer Sprühwäsche von den abgelösten Oxidschichten gereinigt. Beim

Benutzen des Kontaktspray versuchen dieses nur dahin zu sprühen wo

wirklich Kontakte sind, damit nicht zuviel umliegender Schmutz und

Oxidschichten mitgelöst wird, der nur wieder entfernt werden muß

falls er an die Kontakte gelangt.

|

die

Anschlußleitungen der Leiterplatten wurden etwas verlängert, daß ein

einfaches Messen an den Leiterplatten möglich wurde.

|

Wieder alles zusammengebaut

Die Reparatur Arbeiten wurden

in aller Ruhe ohne irgendwelche Hektik oder Zeitdruck erledigt. Dabei habe

ich mir genügend Zeit genommen auch zu versuchen die wesentlichen Elemente

dieses Verstärker Typen zu verstehen. Die Arbeiten wurden auf das

wesentliche und einfach machbare beschränkt. Man hätte noch einiges mehr

tun können um die Zuverlässigkeit zu steigern, sowie auch noch die

Klangqualität zu erhöhen, würde aber enorm viel Mehraufwand bedeuten.

Trotzdem sind bis jetzt etwa 50 bis 60 Stunden an Arbeit angefallen. Die

Arbeiten können nur mit dem Hintergrund der Begeisterung und dem Gewinn an

Erfahrung begründet werden, aus wirtschaftlicher Sicht darf man an solche

Arbeiten erst gar nicht rangehen, besser erst gar nicht dran denken -

stehen in keinem Verhältnis zum Gegenwert des Verstärkers.

Der Bericht soll auch ein wenig die Leute nachdenklich stimmen, die der

Ansicht sind: "sich mal schnell ein defektes Gerät günstig zu kaufen oder

zu ersteigern" und dann versuchen wollen es an einem Nachmittag repariert

zu bekommen. Geht manchmal nicht so locker easy wie viele es sich

vorstellen und Werkstätten damit zu beauftragen kann teuer werden, da auch

diese viel Zeit investieren müssen, obwohl sie bereits eventuell Erfahrung

mit diesem Typen mitbringen. Werkstätten stehen bei den hohen

Stundensätzen in Deutschland, die sie verlangen müssen, unter hohem Druck

das Gerät mit geringem Zeitaufwand zu reparieren. Für

Schönheitsoperationen wie alle Elkos tauschen ist da keine Zeit, obwohl

der Reparierende sicher sehr gern mehr Zeit mit dem Gerät verbringen

würde.

Wohl dem der das alles selbst erledigen kann.

Der Bericht soll aber auch Besitzer dazu motivieren, zumindest mal darüber

nachzudenken beim nächsten Defekt ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Elektrotechnische Kenntnisse sind eigentlich nur für die Reparatur an sich

erforderlich, die restlichen Arbeiten sind nur Fragen des handwerklichen

Geschicks.

Zum Abschluß noch ein paar ernstgemeinte Hinweise an Besitzer:

-

schließe bitte niemals die Endstufe am Ausgang kurz,

auch nicht für einen kurzen Moment

-

pass auf beim Anschließen der Lautsprecher Kabel

-

verdrille sie gut, verlöte zuvor leicht die Enden

-

verwende keine zu dicken Kabel, die nicht in die Buchsen passen

-

ziehe die Klemmen am Gerät und am Lautsprecher gut an, kontrolliere

regelmäßig die Festigkeit aller Anschlüsse an Verstärker und

Lautsprecher

-

die Drähte dürfen sich nicht berühren, auch kein Kontakt zum Gehäuse

-

behandle das im Zimmer verlegte Kabel schonend

-

vor dem Anschluß der Lautsprecher (besonders fremde, die noch nie am

Verstärker liefen) sollten immer mit einem Ohmmeter zwischen Plus und

Minus am noch nicht angeschlossenen Kabel gemessen werden. Die

Genauigkeit des Ohmmeters ist hier kaum von Bedeutung. Der abgelesene

Meßwert sollte in der Größenordnung des Nennwerts der

Lautsprecherimpedanz liegen, z.B. 4 oder 8 Ohm. Keinenfalls

Lautsprecher anschließen, bei denen das Ohmmeter nur sehr geringe

Werte anzeigt.

- lese die Bedienungsanleitung

Viel Spaß beim Hören.

|